Разработка и апробация программы по развитию образной памяти детей старшего дошкольного возраста по средствам мнемотехники

Разработка и апробация программы по развитию образной памяти детей старшего дошкольного

возраста по средствам мнемотехники

Содержание

Введение

Глава 1. Изучениетеоретических аспектов проблемы развития образной памяти детей старшего

дошкольного возраста по средствам мнемотехники

.1 Теоретичекие подходы к изучению памяти, как высшей психологической функции

.2 Мнемотехника, как средство развития образной памяти детей дошкольного возраста

.3 Особенности образной памяти детей старшего дошкольного возраста

.4 Анализ программ дошкольного образования использования в

работе с детьми мнемотехнических приемов

Выводы по главе I

Глава 2. Экспериментальное исследование развития образной памяти детей старшего

дошкольного возраста с

использованием мнемотехнических средств

2.1 Задачи и методы исследования образной памяти детей во время экспериментальной. деятельности

2.2 Организация исследования образной памяти детей

дошкольного возраста

.3 Анализ и интерпретация результатов констатирующего этапа

.4 Апробация программы по развитию образной

памяти детей с помощью

средств мнемотехники

.5 Анализ эффективности результатов формирующего этапа эксперимента

Выводы по главе

Заключение

Список использованной литературы

Введение

память образный дети дошкольный

Актуальность исследования, в настоящее время в науке нет единого мнения по проблеме памяти. Еѐ

функционирование в процессе обучения

остается одной из главных проблем психологии и

педагогики.

Именно в дошкольном возрасте память играет

важную и ключевую роль в развитии ребенка и

становлении его личности.

Мнемотехника являться одним из способов по развитию, укреплению и совершенствованию памяти человека.

Использование мнемотехнических

приемов и методов в работе

с детьми, именно

дошкольного возраста , на

сегодняшний день является актуальным и требующий основательного изучения вопросом .

Память в свою очередь является главной и основной характеристикой познавательного процесса, и основополагающим

фактором в развитии и обучении

дошкольника .

Проблема памяти во все времена считалась актуальной и до середины ХХ в. считалась наиболее изученных

разделов психологии, что в свою

очередь отразилось в различных теориях и концепциях. Поэтому в современных исследованиях в области

памяти центральными выступают

исследование механизмов памяти. В свете современных исследований, человеческая память представляется в виде сложной

многоступенчатой и многоуровневой

системы перекодировки информации, в которой соединены

биологическое и социальное начало. Всестороннее изучение природы и механизмов памяти на различных еѐ

уровнях позволило не только обогатить

познания в данной области, но и выявить, как положительные, так и отрицательное стороны данной проблемы.

Данный вопрос исследовался и изучался многими отечественными психологами и педагогами: Л.С. Выготский, А.В.

Запорожец, П.И. Зинченко, З.И.

Истомина, С.А. Лебедева, А.А. Смирнов, и другие. В своих работах они отметили, что развития памяти

происходит, через непосредственное взаимодействие ребенка со взрослыми и

сверстниками , а так же через целенаправленное

и систематическое обучение его специальным способам

запоминания, сохранения и воспроизведения полученной информации.

На сегодняшний день проблема развития памяти дошкольников является одной из приоритетный задач дошкольного образования.

Развитие памяти ребенка имеет огромное значение для его подготовке к

успешному дальнейшему обучению в школе и жизненному успеху. В связи с чем в науке можно наблюдать

противоречие между необходимостью

развития памяти детей дошкольного возраста и

применением мнемотехнических средств, а так же недостаточностью

теоретической и методологической

разработанностью данной проблемы в практической

деятельности дошкольных педагогов.

Целю нашего исследования является разработка и апробация программы по развитию образной памяти детей старшего дошкольного возраста по средствам

"мнемотехники". В своем исследовании

мы предположили, что мнемотехника является эффективным средством развития образной памяти детей старшего

дошкольного возраста, данное утверждение

является гипотезой нашего исследования. В соответствии с поставленной целью и гипотезой

исследования, нами были определены следующие

задачи исследования:

1) На основе анализа научной литературы раскрыть проблему

памяти, изучить особенности развития

еѐ в дошкольном возрасте.

2) Провести обоснование приемов мнемотехники как средства развития образной памяти детей старшего

дошкольного возраста.

3) Разработать и апробировать программу по развитию образной

памяти детей старшего дошкольного

возраста с использованием мнемотехнических

методов и приемов.

4) Выявить динамику развития образной памяти детей старшего дошкольного возраста под влиянием

мнемотехнический средств

Объектом исследования: является память, как условие успешного развития детей дошкольного возраста.

Предмет исследования: мнемотехника, как средство развития и увеличения объема памяти детей старшего дошкольного возраста.

Методологической

и теоретической базой исследования являются:

1. Концепции развития памяти (П.П. Блонский, Л.С. Выготский , К.

Клацки , К. Левина, А.Р. Лури , С.Л.

Рубинштейн , Д.Б. Эльконин, Г. Эббингауз и

другие);

2. Теории об особенностях психического развития дошкольников (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер,

А.В.Запорожец , М.И Лисина , В.С.Мухина,

А.А.Смирнова, Г.А. Урунтаевой , Л.В. Черемошкиной , Г.А.Широковой, Д.Б. Эльконин , и другие);

3. Использование методов мнемотехники в работе с детьми (Т.А. Воробьева,

Н.А.Гурьева, Л.В.Омельченко, Т.А. Ткаченко, Л.Ф. Тихомирова, О.С. Ушакова, и другие).

Для решения поставленных задач и подтверждения нашей гипотезы нами использовались следующие методы:

Теоретические методы: сбор, анализ и обобщение

теоретических данных, психолого-педагогической литературы, изучение педагогического опыта по теме исследования.

Эмпирические методы: эксперимент, наблюдение, методы исследования образной памяти детей

старшего дошкольного возраста.

Методики исследования:

1. Методика Д.Векслера "Запомни и нарисуй", цель- диагностика зрительной памяти[ 6 ];

2. Методика Л.Ф.Симоновой "Образная память",цель -

диагностика наглядно - образной памяти[62

] ;

3. Методика А.Н.Леонтьева 10 слов" ,цель -диагностика

слуховой памяти[56 ] ;

4. Методика по Р.С. Немов"Запомни рисунки",цель -

определение объема кратковременной

образной памяти[53].

Значимость

нашего исследования заключается

Теоретическая: обобщение имеющихся материалов по теме исследования, а также в подтверждение уже имеющихся данных

о влиянии мнемотехнических

средств на развитие памяти детей старшего дошкольного

возраста.

Практическая использование основных теоретических и практических выводов в образовательном процессе ДОУ, в

совершенствовании и оптимизации

условий интеллектуального и личностного развития детей, внедрение рекомендаций воспитателям, педагогам и родителям.

Исследование проходило на базе МДОУ "Детский сад №6

"Ладушки", в период с

сентября 2016 г по март 2017года. В исследовании принимало участие 24 ребенка.

Глава 1.

Изучение теоретических аспектов

проблемы развития образной памяти детей старшего

дошкольного возраста по средствам мнемотехники

.1 Теоретические подходы изучения памяти, как высшей психологической функции

Человеческая память - особый психологический процесс ,который образует собой многоуровневую

функциональную систему. Память есть у

всех живых существ на свете , но только человеческая память тесно связана с его

сознанием и представляет собой основу его разума. Она является необходимым условием развития психической жизни

человека и становлении его личности.

Благодаря ей сохраняется опыт и определяется будущее человечества. Весь наш жизненный опыт,

наши знания, чувства, переживания не исчезают

бесследно, а остаются в нашем сознании, воплощаются в нашей деятельности и здесь важную роль играет

память. Она является основой всех способностей

человека, а так же важным условием обучения, приобретения знаний, формирования умений и навыков.

Играет огромную роль в жизни не только

человека, но и всего общества, без неѐ стало бы невозможным функционирование ни того, ни другого. Благодаря ей,

еѐ совершенствованию, человек смог выделиться из мира животных и достичь того уровня развития на котором он сейчас находится. Да и дальнейшее развитие памяти, еѐ

улучшение, благоприятно влияет на дальнейший

прогресс человечества и общества в целом .

Поэтому, во все времена, память изучалась самыми разными учеными, исследователями и представителями

разных наук.

Особое место памяти отводилось в обучающей и образовательной деятельности человека. В связи с этим проблема

памяти изучалась и исследовались

многими зарубежными и отечественными психологами и педагогами , что в свою очередь нашло отражение в концепциях и теориях

памяти; Г.Эдинбург, Р. Аткинсон, П.П. Блонский [5], Л.С. Выготский[10], Н.М.Гнедова[20], Ж. Годфруа, У.Джеймс, Р. Зинц,

Л.В. Занков, П.И.Зинченко[31], Р. Клацки[36] , А.Н.Леонтьев[45], В.Я. Ляудис[44], А.Р. Лурия[42], Д.А.Норманн, С.Л.

Рубенштейн[59], А.А.Смирнов[65], К.Ясперс и

многие другие.

Отечественный психолог С.Л. Рубенштейн рассматривал память в качестве важного условия деятельности

человека . В своих трудах, он указал

на то что: "Память можно определить как способность к получению, хра- нению и воспроизведению жизненного

опыта. Разнообразные инстинкты,

врожденные и приобретенные механизмы поведения есть не что иное, как запечатленный, передаваемый по

наследству или приобретаемый в процессе

индивидуальной жизни опыт. Без постоянного обновления такого опыта, его воспроизводства в подходящих условиях

живые организмы не смогли бы

адаптироваться к текущим быстро меняющимся событиям жизни. Не помня о том, что с ним было, организм просто не

смог бы совершенствоваться дальше, так как то, что он приобретает, не с чем было бы сравнивать и оно

бы безвозвратно утрачивалось" [59 ,с.324].

В современных исследованиях Т.Вуджек, Г.А. Изюмова [35], А.П. Лобанов [49 ], Г.К.Середа [61]

,память рассматривали с когнитивной точки

зрения и принципов еѐ активности ,результаты исследований показали, "что память обеспечивает не только

мнемическую деятельность, но и влияет на

характер еѐ восприятия. Принцип еѐ активности предполагает, что наши воспоминания являются не копией

происшедших событий, а их реконструкцией"

[ 49, с.221].

При этом она не только

отражает опыт, но и обеспечивает единство и целостность

личности человека, и его психики. Единство и взаимосвязь памяти с другими

психическими процессами и образованиями явно

выявляются при различении еѐ видов.

На сегодняшний день в психологии существует несколько классификаций памяти разработанными отечественными и зарубежными психологами.

Память классифицируют, беря во внимание в качестве основы зависимость еѐ характеристик от особенностей

деятельности, в которой осуществляются

сами процессы памяти, а так же механизмы запоминания и хранения информации:

1. Традиционной считается классификация предложенная П.П.

Блонским[5], она основывается на

психической активности памяти в преобладающей

деятельности, еѐ подразделяют на: двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую память.

2. По продолжительности сохранения информации и материала разделяют на кратковременную, долговременную,

оперативную и мгновенную или

"иконическая " - понятие предложенное Немовым Р.С. [53,с.364 ];

3. По цели деятельности разделяют: произвольную и

непроизвольную; По средствам приемов

запоминания, предложена классификация памяти А.Н.

Леонтьевым [47]: механическая (непосредственная память), внешняя опосредованная память, внутренняя опосредованная память.

Далее, мы кратко ознакомимся с основными особенностями основных видов памяти. Классификация памяти по П. П .Блонскому[5]:

а) Двигательная память основывается на запоминании, сохранении и воспроизведении различных движений.

Огромное значение данного вида

памяти состоит в формировании двигательных, практических и трудовых навыков. Без неѐ человеку

пришлось бы заново учиться выполнять

определенные действия. Она является генетически первичной и у каждого

человека индивидуальна. Наиболее важна в первые недели и месяцы жизни ребенка.

б) Основой эмоциональной (эффективной) памяти лежит запоминание, сохранение и воспроизведение

эмоционально окрашенных явлений, это

память на чувства, переживания и эмоции. Данный

вид памяти отвечает

за сохранность положительных или отрицательных переживаний, что в свою очередь может быть побудительным

стимулом к действию или отказу от

него. Эмоциональная память участвует в работе всех других видов памяти и имеет большое значение в жизни и

деятельности каждого человека. Важное

место она занимает в человеческих отношениях. Особенностью данного вида памяти является еѐ

избирательный характер, неприятные эпизоды имеют

тенденцию к вытеснению, и наоборот счастливые моменты могут храниться в течение

всей жизни человека.

Данная характеристика присуще каждому человеку. Принято считать, что данный вид памяти проявляется

у ребенка примерно в возрасте 6

месяцев. Эмоциональная память лежит в основе способностей сочувствовать и сопереживать, а так же

оказывает влияние на прочность запоминания

материала, лучше запоминается то, что вызвало положительное и яркое эмоциональное переживание.

в) Образная память - это память на представления. В неѐ лежат процессы запоминания, сохранения и

воспроизведение образов ранее воспринятых

явлений, предметов и информации окружающей действительности, которые поступают через органы чувств.

А.Н. Леонтьев характеризует образную память, как "когнитивный процесс состоящий в запоминании,

сохранении, восстановлении, забывании

приобретенного опыта через систему образов".[47,с.156].

В зависимости от того, какими анализаторами воспринимается та или иная информация она делится на

подвиды, а именно: зрительную, слуховую,

обонятельную, осязательную и вкусовую.

У большинства людей довольно хорошо развита слуховая и зрительная память. А осязательная,

обонятельная и вкусовая память проявляется не часто и доминирует в

исключительных случаях, и часто относятся к

тем видам, которые развиваются за счет профессиональной деятельности человека и являются его

профессиональной памятью, а так же в случае

потери человеком слуха или зрения. В основном их роль сводится к удовлетворению биологических

потребностей, с безопасностью и

самосохранением организма. Образная память возникает у ребенка к двум годам, а своего наивысшего развития

достигает в подростковом возрасте.

Особое место она занимает в познавательной деятельности детей. У дошкольников очень часто встречается

особый вид образной памяти

(эйдетическая). Данный вид памяти имеет неограниченный объем.

Зрительная память формируется и развивается за счет информации поступающей из вне через

зрительные анализаторы. Основная

еѐ функция связана с

восприятием, сохранением и воспроизведением зрительных образов. Люди, у которых

преобладает данный вид памяти, обладают

способностью видеть информацию в виде образов, даже в момент, когда нет воздействия на органы чувств.

Зрительная память имеет большой объем и

имеет большое значение в жизни человека.

Формирование и развитие слуховой памяти происходит через слуховые анализаторы. Основная еѐ функция

состоит в запоминании и

воспроизведении разнообразных звуков. Человек, у которого преобладает данный вид памяти, способен

точно и быстро запомнить и воспроизвести

смысл услышанного или читаемого текста, или события. Большую роль играет в развитии речи человека. Она так же очень хорошо

развита и имеет большой объем.

Обычно эти два вида памяти играют огромную роль в познавательном развитии ребенка и его обучении. Остальные виды памяти

в чистом виде встречаются редко и скорее всего

можно наблюдать преобладание одного из

видов.

г) Словесно-логическая (вербальная) - это наивысшая ступень развития памяти, в еѐ основе лежит

запоминание и сохранение мыслей, понятий,

суждений, и умозаключений, а так же в воспроизведении словесно оформленного и

осмысленного материала. Данный вид памяти характерен

только человеку, так как развивается вместе с речью и под его воздействием.

1. По времени и продолжительности

сохранения материала память делится на:

кратковременную, оперативную, мгновенную, генетическую и долговременную память.

а) Кратковременная память - это подсистема памяти, характеризуется недолгим хранением материала, интервалом в

десять секунд, а так же не большим

объемом одновременного удержания элементов, от пяти до десяти единиц.

б) Мгновенная (иконическая) память, для данного

вида памяти характерно сохранение информации на уровне

рецепторов, без какой либо переработки

полученной информации. Время сохранения очень короткий, от 0,1-0.5 секунд. "Это - память

- образ. Она представляет собой полное остаточное впечатление, которое возникло,

от непосредственного восприятия стимулов

"[53,с.220 ].Такая память чаще всего используется у новорожденных.

в) Для оперативной памяти характерно сохранение материала или информации на определенный, заранее,

заданный срок. Данный вид памяти

является промежуточным хранилищем между кратковременной и долговременной памятью. Срок хранения информации определен заранее поставленной задачей и еѐ

решением. Временной промежуток составляет от

нескольких секунд, до нескольких дней.

г) Долговременная память - обеспечивает сохранение материала на продолжительный срок, время хранения и

объем информации неограничен. Для

данного вида памяти характерна "оптимальная" обработка информации - что в свою очередь обеспечивает еѐ

долговременное сохранение. За счет

этого увеличивается не только объем нужного материала, но и повышается еѐ качество при воспроизведении. Благодаря этому в долговременной памяти происходит накопление знаний, приобретенных человеком в

процессе его деятельности. Благодаря

ей происходит обобщение и систематизация

полученных человеком знаний.

д) Генетическая память, отвечает за сохранность биологических и наследственных признаков, которые

передаются от поколения к поколению.

Вся информация хранится в генотипе. Механизмом заполнения информации в данном виде памяти

являются, мутации и связанные с ними изменения. "Этот вид памяти не поддается влиянию

через обучение и воспитание"- Н. Николов,

Р. Нешев, Л.Д.Столяренко . [53 ,с. 221].

2. По характеру целей деятельности

памяти и участия воли в процессах

запоминания.

а) Произвольная память, при которой запоминания, сохранения и воспроизведения материала представляет

собой целенаправленный процесс.

б) Непроизвольная память - это память, которая не регулируется определенной целью и программой. Процесс

запоминания происходит без каких либо

волевых и специальных усилий, со стороны субъекта.

3. По средствам запоминания память делят

на:

а) Механическая (непосредственная память) - данный вид памяти представляет собой механическое

запечатление тех или иных событий,

опыта, и их воспроизведение сразу же после действия стимула. Это простой и

примитивный вид памяти характерен для человека на ранних стадиях развития в онтогенезе и филогенезе. Процесс

запоминания осуществляется

путем многократного повторения действий или заучиваемого материала. Она может быть слуховой, зрительной и двигательной.

б) Опосредованная память или логическая, представляет собой высшую форму памяти. В свою очередь она может быть внешне опосредованной и внутренне опосредованной. Это наиболее прочный и емкий вид памяти. Запоминание материала при данном

виде памяти систематизируется и

приобретает символический или образный вид, информация представляется в виде определенного кода (формулы,

символа, схемы, графика и тому

подобное). В формировании данного вида памяти важную роль играет речь и мышление, а так же внешние стимулы.

Изучение памяти имеет многовековую историю, но только в психологических учениях она нашла свое

полное отражение. По сути проблема

памяти является ровесницей психологи, как науки.

Проблема памяти изучалась и великим мыслителем -философом Аристотелем, зарубежными исследователями

Г.Эббингауз, Р.Клацки, отечественным

филологом И.П.Павловым, советскими психологами

Н.Ф. Добрынина, А.Н. Леонтьев, Л.С.Рубинштейн, А.А.Смирнова и многими другими. В настоящее время

проблема памяти не потеряла своей

актуальности, а наоборот продолжает волновать умы известнейших психологов и ученых мира. На современном этапе

развития наук существует много

направлений по изучению проблемы памяти.

Еще древние ученые

обратили на неѐ свои взоры и уделяли ей особое

значение, стоит отметить, что в древнегреческой мифологии в честь памяти была названа одна из богинь,

Мнемозина, она была покровительницей

ремесел и наук. Поэтому в психологии очень часто память называют мнемической деятельностью.

В современных научных трудах можно встретить выражения "Мнемическая направленность личности,

мнемическая задача, мнемические

действия"[50,с.179 ].

При этом, память всегда связывали с процессом обучения, а попытки объяснения природы памяти всегда

совпадали с наиболее известными на

современном этапе способами хранения информации.

Первые попытки объяснить понятие память, можно встретить в трудах Платона и Аристотеля. Их гипотеза

основывалась на биологическую основу, и имело чисто философский характер. Они

предполагали, что информация, в виде образов

попадая на мозг оставляет там определенный

отпечаток, что человеческий ум похож на глиняную или восковую дощечку, на которой то или иное событие

оставляет свой след.

Первым кто выдвинул свою концепцию памяти, был Аристотель, в своем трактате "О памяти и

воспоминании", он указал на то, что память

свойственна любому живому существу, но отметил, что воспоминания свойственны лишь человеку. По его мнению, память

напрямую связана со способностью

мыслить, она является своеобразным способом отыскивания

образов, и имеется только у тех, кто способен размышлять, делать выводы и вспоминать о том, что прежде он уже

сталкивался с тем или иным событием.

Аристотель рассматривал память чисто с биологической точки зрения , по его мнению,

память есть результат работы сердца, а мозг являлся

лишь второстепенным фактором и служит только для охлаждения крови.

Данная концепция считалась основной, и только в XVI веке было

доказано, что память связана непосредственно работой мозга, это доказал в своих исследованиях фламандский ученый

Андрес Везалий.

Но в то же время концепция Аристотеля, стала основой для экспериментального изучения памяти,

которое началось в XVII в. и активно разрабатывалось в XVIII и XIX в.в., в основном английскими учеными.

В результате исследований возникла ассоциативная теория памяти, которая является классической в

психологии. Еѐ представителями были такие западные ученые: Г. Эббингауз,

Г. Мюллер, А. Пильцеккер и другие.

Данная теория долгое время считалась основной и была признана и распространена в Англии и Германии, но

стоит отметить, что своей

актуальности она не потеряла и в наше время. Основой данной теории лежит изучение свойств устойчивости, прочности и силы ассоциаций в памяти, а процесс запечатления и запоминания

является функциональным фактором.

На основе ассоциативной теории памяти были открыты и изучены основные механизмы памяти, открыты

многие законы, например закон

забывания Г. Эббингауза. Результаты исследования данной теории послужили основой для развития экспериментальной психологии. Дальнейшие исследования в

данной области подвели исследователей к

пониманию того, что память способна

не только к запечатлению, что она

носит не изолированный характер, а зависит от множества составляющих факторов и для неѐ свойственен избирательный характер.

Благодаря полученным результатам исследований в конце XIX, память

стали рассматривать, как единую систему, что нашло свое отражение в гештальтпсихологии : В. Кѐлер, К.

Коффка, К. Левина и другие.

Основой данной теории памяти является целостность организации и структуры памяти. В данной теории важная

роль отводится определенной

организации запоминаемого материала, а непосредственные функции памяти реализуются благодаря активной

деятельности субъекта. "В данной теории

памяти принцип целостности является изначально данными, а законны структуры действуют вне

деятельности самого субъекта. В духе

гештальтпсихологии изучались вопросы непроизвольной памяти в исследованиях К. Левина" [31,с.28].

В своих исследованиях Курт Левин указал, что принципы структурности и целостности являются основополагающими,

им была разработана теория волевых

действий, в которую включаются не только

действия субъекта, но и его потребности и мотивация, что в свою очередь позволило изучить память, как

социально-деятельного процесс. Главной в

данном исследовании являлась идея социальной природы памяти, а так же возможность управления данным процессом.

Первые исследования в этом направлении проводились французским ученым П. Жане(1928г.). В своей работе он

рассматривал память в качестве

деятельности, которая формировалась определенным образом в процессе социально-исторического развития,

целью данного процесса были

запоминание, переработка и хранение полученной

информации.

Данная концепция нашла свое отражение и дальнейшее развитие в культурно-исторической теории

происхождения высших психических

функций: Л.С. Выготский и А.Р.Лури, А.Н. Леонтьева, Ф.Берлетта, А.В. Запорожец.

"Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, память возникает дважды :вначале как

внешняя (натуральная) функция, и лишь

затем переносится во внутренний план ."

[49,с.227].

Результаты и данные исследования в этом направлении позволило рассмотреть память с

функциональной позиции и сформулировать три

важных положения; память

это активный деятельный процесс, а не просто

отдельный отпечаток или след, во вторых она тесно связана с мышлением, а это значит, что ею можно управлять,

развивать и обучать приемам

запоминания и сохранению материала, приемам смыслового запоминания. Ну и в третьих благодаря данной теории память

рассматривается, как качественная

перестройка процесса запоминания и воспроизводства

информации. Что в свою очередь послужило началом проведения ряда практических формирующих

экспериментов по обучению детей различным

приемам смыслового запоминания, в отечественных исследованиях: Н.М.Гнедова, Л.М. Житнткова, П.И.Зинченко, К.П.

Мальцева, А.А. Смирнов, В.А.

Самохвалова и другие. А так же изучению памяти у детей на всех этапах развития.

В последние годы, благодаря развитию информационно - вычислительных технологий, проблема памяти интенсивно

исследуется в области когнитивной

психологии. Последние исследования развивались

в направлении структурно - функционального подхода, его в свою очередь называют кибернетическим

подходом. В данной теории механизмы и

процессы памяти сравнивают с работой вычислительной машины, представителями данной концепции являются такие ученые,

как Р. Аткинсон; Р. Клацки; Р.Шиффрин

и другие.

"Важность данной модели заключается в том, что наряду с процессами кодировки и управления,

протекающие под сознательным контролем

индивида, а ней представлены и постоянные структурные компоненты памяти" [35,с10.].

Данные подходы внесли огромный вклад в изучение памяти, исследования в когнитивной психологии: С.П. Бочарова,

Г.Г. Вучетич, Б.М. Величковский,

П.И.Зинченко, Б.Ф.Ломов, Б.Н. Невельский и другие.

Исследования в данном направлении, позволили определить не только

пропускную способность памяти, но и способы кодировки информации, а так же изучить механизмы еѐ хранения

,на основе данных результатов было

выведено ряд законов памяти. Было установлено, что в функционировании памяти участвуют

различные операции по переработке, кодированию

материала, в том числе такие операции как анализ, обобщение, систематизация и синтез. Так же было определено, что

память тесно связана с мышлением и познавательными процессами, что они обеспечивают смысловую организацию

материала, определяющую его запоминание и

воспроизводство.

В рамках структурно-функционального (кибернетического) подхода, который в частности оказал

решающее влияние на современную

когнитивную психологию, память определяется, как процесс, в результате которого переработка и

хранение информации происходит в системе

обособленных блоков.

Из выше изложенного следует, память является основой познавательной функции, и важным условием развития и

обучения, но и представляет собой

сквозной психологический процесс, который участвует в формировании и становлении всех психических процессов.

Проблема памяти во все времена считалась актуальной и до середины ХХ в. считалась наиболее изученных

разделов психологии, что в свою

очередь отразилось в различных теориях и концепциях, поэтому в современных исследованиях в области

памяти центральными концепциями

выступают исследования механизмов памяти. В свете современных исследований, человеческая память представляется в

виде сложной многоступенчатой и

многоуровневой системы перекодировки информации, в которой соединены биологическое и социальное начало. Всестороннее изучение природы и

механизмов памяти на различных еѐ уровнях позволило не только обогатить познания в данной области, но и

выявить, как положительные, так и

отрицательное стороны проблемы.

1.2

Мнемотехника ,как средство развития образной памяти детей дошкольного возраста

До того, как изобрести письменность, люди использовали простейшие способы запоминания,

позволяющие им запоминать большие объемы

информации. Это различные виды символики, всем знакомые узелки на память, использование для запоминания

различных предметов, зарубок,

пальцев рук и прочее.

Одним из таких способов запоминания является "мнемоника". "Мнемоника"- представляет

собой область прикладных аспектов психологии

памяти, это всего рода связующее звено между теоретическим и практическим изучением памяти.

По мнению Р. Солсо "использование мнемонических приемов наиболее эффективно, при хранении и кодировании, а так же при воспроизведении информации." [ 63,с.244]

Первые упоминания о мнемотехнике можно встретить в трудах древне- античных философов и ученых.

Среди людей которые обладали этим

искусством можно встретить очень много великих людей: это и поэт Симонид (556-468г.г. до н.э.), кстати

изобретение мнемотехники приписывают

именно этому поэту, и великие ораторы Цицерон

и Квинтилиан (86-82 гг.до н.э.), именно им принадлежат первые работы описывающие этот метод ,так же в

разработке и преподавании мнемотехнике

участвовал и великий ученый Джордано Бруно, а Аристотель используя приемы мнемотехники обучал данному искусству,

знаменитого, полководца Александра Македонского.

Благодаря мнемоники феноменальной памятью

обладали Юлий Цезарь и Бонапарт Наполеон и многие другие.

Впервые понятие "мнемоника" был введен Пифагором Самосским (6 веке до н.э.), названная в честь

древнегреческой богини Мнемозины, матери

девяти муз (покровительниц искусств и наук). Понятие "мнемотехника" - произошло от древнегреческого слова «мнемо» - память, а так же от слова «мнемоникон» - искусство запоминания.

Изначально мнемотехника возникла, как неотъемлемая часть ораторского искусства и в первую очередь предназначалась

для запоминания длинных речей.

Так что же такое мнемотехника;

во первых - это искусство запоминания,

во вторых - совокупность приемов

и способов, облегчающих процесс запоминания

в третьих применение мнемотехники увеличивается объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.

..."Современный энциклопедический словарь дает следующее определение:

"мнемотехника-это система внутреннего письма, позволяющая последовательно записывать в мозг информацию,

преобразованную в комбинации

зрительных образов..." [ 36,с.57 ].

Основой мнемотехники являются естественные механизмы памяти, использование которых позволяет

полностью контролировать процесс

запоминания, сохранения и припоминания информации. Владение мнемотехническими приемами это, прежде всего овладение инструментальными навыками,

которые приобретаются через

систематическое и планомерное обучение.

В средние века приемами мнемотехники в основном пользовались служители церкви, они использовали в своей работе

условные знаки, различные религиозные

символы, которые являлись своеобразными

опорными подсказками для запоминания.

Но с 16-го века не было определенной системы мнемотехники, а были лишь разрозненные элементы знаний,

вроде энциклопедических. Впоследствии мнемоника на долгие годы была забыта,

но с конца XIX века интерес к мнемотехнике начал

возрождаться. Этому способствовали развитие

технического прогресса, повышение уровня образования и увеличение большого

количества информации, на неѐ обратили внимание не только психологи, но и педагоги, а так же другие представители самых разнообразных профессий.

С развитием педагогики, как науки, а особенно в 20-х г. прошлого века, когда возник интерес к особенностям

психического развития детей. Ученые

исследователи изучали влияние памяти на становление и развитие ребенка, а так же исследовали и разрабатывали

методы и приемы, позволяющие

эффективно облегчить и усовершенствовать образовательный процесс.

К данному периоду в России появилось множество пособий и руководств по улучшению памяти. Одним из

таких руководств была работа В.

Фармаковского "Педагогическая Мнемоника", именно с его исследований начинается период расхождения

взглядов мнемонистов. Одни считали, что

работу памяти можно увеличить, через усиление

искусственных ассоциативных связей при запоминании больших

не связанных по смыслу

объемов информации, по средствам использования различных методов, и техник, использование мнемотехники, как

основного метода развития памяти. Другие пошли по пути создания условий для

лучшего процесса запоминания; это и

учет возрастных особенностей и предмета деятельности,

способов переработки информации, формирование и осознание цель запоминания, создание благоприятных

эмоциональных установок,

систематизированное повторение, педагогическая мнемоника по М.А. Зиганову.

В нашей стране данную тему изучали лишь отдельные ученые психологи: Л. С. Выготский, П.И.Зинченко, А.Н. Леонтьев,

А.Р.Лури. На проблему изучения и практического применения мнемотехники в образовании, наш отечественный профессор

Г.Челпанов, основатель и директор

Московского психологического института, в своей книге "О памяти и

мнемонике" указал на то, что в России на тот период, мнемотехники, как целостной системы и учебной дисциплины не существует.

В основном все исследования в России в данном направлении касались лишь периода 30-х годов, а потом

продолжились только в 60-е годы, так как

противоречили советским взглядам.

Считалось, что использование мнемотехники в образовательном процессе противоречит осознанному научному

освоению учебного материала. По этой

причине большинство учителей не афишировали свои

способы " искусственного запоминания", возможно по этой причине, в нашей системе образования нет хорошей

копилки "классических приемов"

мнемотехники.

Только в 80-х годах прошлого столетия стали выходить в свет работы, которые наряду с развивающим

материалом содержали элементы

мнемотехники. В нашей стране, несмотря на большую историю развития мнемотехники, как целенаправленная

дисциплина, это довольно молодое

направление в области педагогики. Но с каждым разом наблюдается повышение интереса к мнемотехнике, как средства

обучения детей не только школьного

,но и дошкольного возраста .

До 1990 года мнемотехника в нашей стране существовала в виде разрозненных приемов, и не имело

теоретической основы, не объясняла

механизмы памяти, в отдельных изданиях описывались только отдельные приемы, и содержали множество

методических ошибок. И только в конце 90-

х, некоторые специалисты уже осознанно стали выделять мнемотехнику в разряд дидактического материала. Но все разработки и

рекомендации по использованию

мнемотехнических приемов в работе с детьми, данного

периода имеют разрозненный вид.

Как правило, это небольшие по объему издания или отдельные статьи в методических журналах. И в то же время,

изучив историю использования

мнемотехники, можно сделать определенный вывод, что данная техника применяется очень давно и во

многих областях человеческой деятельности. С

психологической точки зрения она глубоко и серьезно исследована и изучена в

вопросах памяти и запоминания, но в плане методологии предметов

она плохо изучена, и нуждается в дальнейших исследованиях.

Стоит указать, что серьезными методическими изданием в нашей стране, в которых проведена

систематизация приемов мнемотехники

являются; визуальная методика ,система запоминания "Джордано", автор В.Казаренко (2007г.) [ 38 ],и метод

речевых способов "Школа памяти"

Самвела Гарибяна (1992г).

На сегодняшний день существует несколько видов мнемотехник, а именно:

- Классическая -она направлена на развитие памяти по средствам зрительных образов;

- Педагогическая - предполагает более легкий способ запоминания, в данном виде мнемотехники присутствует

меньше зрительных образов, но она

основывается на приемах повторения материала, заучивании и переписывании. Данный метод практикуется в основном в учебных учреждениях , в дошкольных данный

вид не практикуется;

- Цирковая мнемотехника основывается на игровых приемах с использованием элементов жестов, мимики,

интонации, некоторые элементы

данного вида можно использовать в виде игры в дошкольных учреждениях;

- Спортивная, в данном виде мнемотехники память развивается с помощью

чисел;

- Современная, эта техника рассчитана для запоминания точной информации, а так же развития и

увеличения объема памяти.

К основным мнемотехническим методам и приемам относятся:

Метод связки. При использовании данного метода используется прием, когда яркие, необычные образы или картинки

соединяются с запоминаемой

информацией (например, со словом весна - солнце, капель ,прилет птиц ,и т.п.). В основе данного

метода лежит способ

запоминания информации, когда один предмет у тебя ассоциируется с другим не связанным с ним.

Метод свободных ассоциаций (цепочки), в основе

лежит последовательное представление опорных образов при запоминании материала.

Метод наводящих ассоциаций(матрешки). В основе

лежит преобразование зрительного образа или определенного слова в

определенную ассоциацию. Данный метод широко используется для запоминания географических названий,

определенных терминов и понятий и

тому подобное. Представляет собой комбинацию приема символизации, приема привязки к хорошо знакомой информации.

Метод размещения, данным методом успешно пользовался

политический деятель и оратор Марк Туллий Цицерон. Он основывается на

естественных процессах памяти, в основе данного метода лежат опорные образы которые последовательно

размещаются как бы а одном хорошо

знакомом вам помещении, и вот вспоминая или проходя по этому помещению мысленно, вы вспоминаете всю последовательность

и на последовательности опорных

образов происходит воспроизведение

информации.

Прием символизации, в нем каждому слову присваивается какой- нибудь образ или символ (например, зима в виде снежинки, осень в виде желтого листочка). Необходимо что бы символы

были просты и понятны,

данный прием хорошо подходит для запоминания абстрактных понятий.

Метод числовых комбинаций, в данном методе используются приемы, при которых

цифры представляются в виде определенного образа.

На основе данных исследований были разработаны различные методики по

работе с детьми дошкольного возраста. Но стоит отметить, что в методической литературе варианты

использования наглядных символов, как приемов мнемотехники, в основном

представлены в работе по формированию и развитию у детей связной речи и

смыслового высказывания.

Так на основе мнемотехнических приемов,

педагоги Д.Б. Эльконин

и Л.Е. Журова применяли метод наглядного моделирования (пиктогамма), при обучении грамоте детей дошкольного

возраста грамоте (схемы звукового

состава слова).

Исследователи Л. А. Венгер, Н.М. Ветрова, Е.Л. Агеева разрабатывали вопросы применения

наглядного моделирования для опосредованного

решения познавательных задач, по формированию представлений о логических отношениях, способности к

перспективной абстракции у старших

дошкольников.

В методиках Л.И. Цеханская и Ю.Ф. Гаркуша рекомендовано применение графического моделирования в

продуктивных видах деятельности детей

дошкольного возраста. В изображении структуры

воспринимаемого текста, а тек же в качестве ориентира для самостоятельного

составления разрабатывались "модели" предложенные Г. Смольниковой.

В своей работе Е.А. Ефименкова использовала схемы составления предложений, которые являлись смысловым алгоритмом последовательности слов. В качестве приемов

мнемотехники В.К.Воробьева и Т.А.Ткаченко

применяли сенсорно-графические схемы при обучении составлению рассказов-описаний. Мнемотаблица и коллаж, как

сюжетный прием запоминания

разработала Т.В.Большева. В методике по развитию речи детей дошкольного возраста В.П. Глухов разработал прием моделирования сюжета ,с помощью блоков-квадратов,

как условно-наглядной схемы. Методика

по обучению связной речи, через моделирование сказки ,была предложена О.М. Дьяченко.

Это указывает на то, что мнемотехнические приемы, как дидактический

материал, могут применяться не только в развитии связной речи у детей дошкольного возраста,

а так же при формировании и развитии основных

психических процессов.

Основные приемы мнемотехники направлены на запоминание цепочки слов, стихов и текстов, числовой

информации и запоминание заимствованных и иностранных слов.

Каждый прием и метод имеет свои характеристики и особенности, далее мы

дадим краткие характеристики каждого из них.

Основным методом, применяемым в работе с детьми является метод пиктограмм (мнемосхема), (от лат. Pictus-рисовать и греч. грамма- запись) - означает рисунчатое письмо, условное

обозначение(символ) определенного

слова, словосочетания ,предложения. Это совокупность графических образов, которые самостоятельно

придумывает человек с целью запоминания и

последующего воспроизведения определенных слов и словосочетаний.

Данный прием применяется в качестве средства при запоминании стихотворений. Пиктограммы легко запоминаются детьми,

потому что передают смысловую картинку.

Методика "Пиктограммы "была разработана в начале 30-х годов и использовалась в психологических

исследованиях. В 60-70 годы применение

данной методики расширилось. Впервые метод пиктограммы был применен в работе с детьми Д.Б. Элькониным,

Л.А.Венгером, Н.А.Ветлугиной, Н.Н.

Подьяковым .

Данный метод включает в себя такие приемы как; мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица и коллаж.

1. Мнемоквадрат - это картинка в изображении которой зашифрован или перекодирован один предмет,

или определенное событие,

или явление. Он должен нести в

своем содержании основную смысловую идею

предложенного материала. (Приложение 1 ,рис 1.1)

2. Мнемодорожка - это часть мнемотаблицы. Она состоит из трех, четырех элементов и несет в себе

обучающую информацию, но в небольшом

количестве. Данный прием можно использовать для обучения детей дошкольного возраста грамоте, то есть использование мнемодорожки способствует умению

определять звуковой состав слова, схемы слова

и схемы предложения. С помощью данного приема ребенок быстрее осваивает умение составлять предложения,

определять нахождение слов в

предложении. Дети не только слышат свою речь, но имеют возможность видеть еѐ. В работе с мнемодорожкой можно

использовать приемы наложения и

приложения, исключения, на первых порах метод

частичной или полной графической зарисовки. Благодаря данному приему у детей хорошо развивается не только память, но и наглядно-образное мышление и внимание. (Приложение 1.рис1. 2.)

3 .Мнемотаблица - это таблица разделенная на определенное количество

квадратов, каждый из которых содержит схематическое

изображение букв, цифр, предметов, персонажей сказки, явлений природы, некоторые действия. В мнемотаблице

выделяются главные смысловые звенья предложенного материала, они должны быть

понятны для детей и соответствовать

содержанию текста.

Мнемотаблица может быть как простой, так и тематической. Широко используется, как дидактический

материал, при запоминании стихов, сюжета

сказок или рассказов, загадок, пословиц, чистоговорок и скороговорок. При

связной речи по развитию составлении описательных рассказов и пересказе, составлении творческих

рассказов (Приложение 1.рис1. 3.).

4 .Коллаж - это лист бумаги, картона или любая удобная для работы поверхность на которой наклеиваются

или накладываются (рисуются)

различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры, которые могут быть определены определенной

тематикой. Коллаж

представляет собой в основном учебное пособие.

Главная цель при работе с коллажем - соединить все картинки, буквы, цифры между собой. Таким образом,

происходит отработка сюжетного метода

запоминания. Широко используется при составлении творческого рассказа, составлении сказок собственного сочинения, заключении логических представлений. Целью

использования коллажа является

закрепление различных методов запоминания, развитие памяти ребѐнка, активизация и расширение

словарного запаса, развитие образного восприятия, устной речи, умения связно

говорить, рассказывать.

Коллаж

может иметь несколько видов.

Развивающий - способствует развитию фантазии и воображения, умению соединять в один сюжет между собой

картинки, определять их общей темой,

Обучающий - способствует получению и закреплению информации о предмете, обычно обучающий коллаж строго

определен тематикой. Коллаж

способствует запоминанию цифр, букв, основной информации о предмете или явлении (Приложение 1,рис1. 4.)

Мнемотехника, как способ и наука запоминания и развития памяти имеет многовековую историю.

Способность мнемоники улучшать память

объясняется тем, что она помогает организовывать информацию.

Как науку еѐ начали изучать лишь с конца 19 века. В данный период ею заинтересовались не только психологи,

но и педагоги западных стран,

некоторые еѐ приемы использовались в работе общеобразовательных учреждений. В нашей стране мнемотехника была

не столь распространена и хорошо изучена.

В последнее время наблюдается большой интерес к данной проблеме. Очень часто воспитатели и

педагоги применяют некоторые приемы

мнемотехники в работе

с детьми именно дошкольного возраста

и на основе данных исследований и разработок выпускают методические

пособия. Но на сегодняшний день

данный вопрос остается актуальным и открытым.

Дальнейшее изучение и применение приемов мнемотехники позволяет не только

лучше исследовать процессы

памяти ,но и выявить их влияние на развитие тех или иных психических

процессов в процессе их применения.

1.3 Особенности образной памяти детей старшего дошкольного возраста

В дошкольном возрасте память играет важную роль в формировании и развитии высших психических процессов,

а так же является основой

познавательной деятельности ребенка,

в связи с этим, от того, как развита у ребенка память, зависит и его дальнейшее обучение.

В психической жизни ребенка память

занимает особое место, и имеет огромное значение на ранних этапах

онтогенеза. Одной из особенностей

детей дошкольного возраста является преобладание образной памяти, которая в

свою очередь является главной характеристикой

познавательного процесса. В своих исследованиях А.А. Люблинская , А.М.

Теушина , Н.М. Рыбаков указали, что в

связи с тем что для детей дошкольного возраста

характерно наглядно-образное мышление, то основная функция образной памяти на данном периоде состоит

в интеграции и освоении сенсорных

эталонов и их восприятии, а так же включение еѐ мыслительные процессы

,которые в свою очередь оперируются на образы и воображение.

По результатам исследований, Н.М.Гнедовой, З.М.Истоминой, было установлено, что в возрасте

4-5 лет складываются все основные элементы образной памяти, поэтому старший

дошкольный возраст считается

благоприятным этапом для развития образной

памяти детей, ведь именно в этот период память начинает приобретать

элементы произвольности, а сама память

превращаться в отдельный вид деятельности ребенка.

В данные период

особое внимание уделяется процессу запоминания,

ребенок самостоятельно начинает понимать указания взрослого в отношении того материала который

необходимо запомнить, он с интересом осваивает

новые приемы и средства запоминания, учится контролировать и воспроизводить усвоенный материал.

Память для него приобретает новое

значение, она становится одним из видов его деятельности. Но стоит отметить, что запоминание имеет

механический характер, и имеет непроизвольный вид. Осознание и самостоятельное

использование некоторых приемов запоминания происходит в основном через игровую деятельность ребенка. А логические

приемы запоминания ребенок осваивает

только при специальном обучении и контроле со стороны, а так же непосредственное общение с взрослым и

сверстниками. Воздействие речи делает процессы памяти произвольными, речь все

больше включается в процессы памяти,

тем самым повышается еѐ эффективность и

объемность.

В среднем и старшем дошкольном возрасте процесс становления опосредованного и произвольного запоминания без

специального обучения мнемическим

функциям носит непроизвольный характер. Именно в старшем дошкольном возрасте, при естественных условиях,

происходит постепенный переход от

непроизвольного запоминания к произвольному запоминанию и воспроизведению полученной извне информации. При этом наблюдается развитие самостоятельных

специальных перцептивных действий,

опосредующих непосредственно процессы памяти, направленных на полное и точное

воспроизведение и сохранение материала в памяти.

Отечественными исследователями А.Н.Белоус, Л.Н. Житниковой, Н.В. Захарюты, Т.М. Капуновой, глубоко

исследовался вопрос именно по

освоению ребенком приемов запоминания. В своих работах они указывали, что именно, образная память

выступает одним из факторов формирования

личности ребенка, его самооценки и становления самосознания, что она включена во все виды и уровни детской

деятельности ребенка, и его

взаимодействие с окружающим. Она влияет на личный опыт ребенка и является его основой.

Именно в старшем дошкольном возрасте происходят изменения в образной памяти ребенка, это прежде

всего связано с изменениями в

психической жизни ребенка, этому способствует бурное развитие мыслительных операций и формирование умственных

действий. Дошкольник осваивает и использует простейшие формы обобщения, что ведет к систематизации их

представлений. Ведь для детей младшего

возраста представления носят разрозненный и схематичный характер, то для детей старшего возраста представления

становятся все белее

дифференцированными, целостными и четкими. Образы в памяти объединяются и приобретают более четкий и целостный вид,

делая их более ясными.

Все эти изменения и перестройки в памяти определены изменениями форм общения, сотрудничества

и взаимодействия со взрослыми и

сверстниками. Произвольность в памяти становится центральным новообразованием. Процесс запоминания становится

новым внутренним видом деятельности

ребенка, имеющий целенаправленный характер "Первые способности

самоконтроля в процессах памяти (запоминании,

сохранении и воспроизведении информации), как деятельности появляются у детей с 4 лет". [ 20 с.188].

В старшем дошкольном возрасте уже в состоянии контролировать деятельность своей памяти,

но делают это редко, и только по ситуации или по

требованию взрослого. Именно

в этом возрасте ребенок помнит

самого себя, что свидетельствует личностном развитии.

По данным результатам исследований психолога А.Н. Раевского было установлено, что наиболее ранние

воспоминания взрослых относятся к

возрасту двух лет, будучи взрослыми, мы уже хорошо вспоминаем события, которые с нами происходили в 4-6

лет. Именно в этом возрасте, ребенок все

чаще стремится к самопознанию, он все чаще обращается к взрослым с просьбой рассказать о нем, когда он был

маленьким. Он начинает осознавать

связь между прошлым и настоящим, это свидетельствует о том что память

помогает развиваться внутреннему миру ребенка и тем самым происходит его становлении, как личности.

Через целенаправленную и образовательную деятельность ребенок осваивает и применяет приемы

запоминания. Усваивая и овладевая

средствами запоминания и воспроизведения представленного материала ребенок учится управлять своей памятью. В основном

процесс запоминания основывается на использовании наглядности и на наглядном

материале, а так же во время

организованной педагогом деятельности. Для повышения

продуктивности запоминания существенную роль играет самоконтроль и деятельность, требующая интеллектуальной

активности. Поэтому лучше

запоминается тот материал, который связан с самостоятельным поиском решения и преодоления трудностей.

Запоминание осуществляется в деятельности независимо от еѐ характера. Как правило,

дошкольник запоминает лучше то, что было

воспринято через деятельность, что произвело на него впечатление, и что было ему интересно. Качество

непроизвольного запоминания предметов,

картинок зависит от того, насколько ребенок действует по отношению к интересам, какой мере происходит их

дальнейшее восприятие, обдумывание,

группирование в процессе действий.

Как отмечал в своих работах В.А. Казаренко, сознательное запоминание

осуществляется только по средствам зрительных образов. "Сам процесс запоминания, для мозга дошкольника - это

процесс соединения двух образов. Ребенок

не сможет соединить два запаха или два движения, но он в состоянии в своем воображении соединить только зрительные образы. Поэтому сознательное запоминание

на основе двух анализаторных систем

вообще не представляется возможным..." [ 38 с.235]

По его мнению, запоминание осуществляется не памятью, а с помощью мышления, каждый раз соединяя

два образа в своем воображении

ребенок заставляет свой мозг осуществить и запомнить эту связь. Процесс запоминания становится

подконтрольным и управляемым. Соединяя в своем

воображении два образа, старший дошкольник сознательно включает процесс

"память". При этом мозг запоминает связь, через синхронизацию клеток генерирующие эти

образы. Поэтому любая техника запоминания

сводится к соединению двух образов и активизации образной памяти.

Таким образом, подводя итог можно сказать, что для детей дошкольного возраста главным

видом памяти является

образная память. А благоприятным периодом еѐ развития

является старший дошкольный возраст. Образная память является господствующим видом

памяти этого возраста и имеет

непроизвольный и непосредственный характер.

Сохранение запоминаемого материала зависит от его эмоциональной привлекательности, яркости, словесного

оформления, заинтересованности и

активности ребенка. И в то же время

наблюдается постепенный переход

к произвольному и опосредованному запоминанию, через освоение ребенком приемов и средств мнемической деятельности.

Под воздействием речи и объединению еѐ с мышлением, память приобретает интеллектуальный

характер, она включается в процесс

формирования и развития личности.

1.4 Анализ программ использования в работе с детьми мнемотехнических приемов

В настоящее время много говорят о том, что всѐ чаще у детей дошкольного возраста диагностируются

такие проблемы как, несовершенство механизмов запоминания и логического мышления, рассеянность внимания, проблемы

со становлением и развитием речи.

Естественно, что ученые, педагоги ищут пути решения данной проблемы, привлекая в

учебно-воспитательный процесс инновационные

методики и усовершенствованные материалы ранее используемых методов и приемов, которые повсеместно апробируются

на практике.

В своей работе мы рассмотрели более узкий спектр проблем современного дошкольника, а именно, развитие механизмов запоминания посредством мнемотехники.

Для изучения поставленной задачи проведем анализ таких специализированных программ, как:

1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии.

2. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. Система запоминания «Джордано».

3. Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих

занятий по подготовке

детей к школе».

4. Полянская Т.Б. Использование метода

мнемотехники в обучении

рассказыванию детей дошкольного возраста.

А также, обратим внимание на включение упражнений, основанных на технологии мнемотехника, в общеобразовательных

программах ДОУ:

5. Пособие из библиотеки

программы «Детство» автора Большевой

Т.В.

«Учимся по сказке. Развитие

мышления дошкольников с помощью мнемотехники».

Память как процесс рекомендуется постоянно тренировать ,для того что бы она оставалась в сохранности.

Психологами предлагается множество

методов для развития и эффективного использования памяти. По мнению психологов и педагогов, наиболее

интересный из приемов - это

мнемотехника.

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: В.К. Воробьева называет эту методику

сенсорно-графическими схемами, Т.А.

Ткаченко - предметно-схематическими моделями, В.П. Глухов - блоками- квадратами, Т.В. Большева-

коллажем, Л.Н. Ефименкова - схемой

составления рассказа.

Наиболее широко известными и применяемыми на практике методиками, и программами использования мнемотехники в процессе развития памяти детей дошкольного

возраста являются следующие учебно-

методические пособия:

1. Акименко В.М., автор учебника «Развивающие

технологии в логопедии» описывает

технологию развития связной речи, где выделяет в особый раздел использования интеллектуальных - карт (аналог

мнемотаблиц) [4].

В своем исследовании мы познакомились с содержанием данной программы, анализ особенностей программы

показан в таблице 1.1 (см приложение 2)

"Анализ программы Акименко В.М «Развивающие технологии в логопедии»

Прогнозируемые

результаты работы по методике:

а) Формируется способность применять средства, позволяющие самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения.

б) Развивается умение анализировать, дифференцировать, делать классификацию предметов, учится

различать родовидовые понятия.

в) Развиваются коммуникативные свойства, умение слушать педагога, товарища по группе.

г) Формируется желание быть активным, проявлять инициативу, воспитываются лидерские качества и вместе с тем

уважение к другим.

д) коллективная работа способствует формированию мотивации к обучению, эмоционально-волевой сфере,

умению работать в коллективе,

внимание, усидчивость, настойчивость.

Таким образом, применение карт памяти в процессе обучения на лексико-грамматических занятиях в целом

способствует речевому развитию

ребенка, а так же развитию

и совершенствованию его памяти . Методика

действительно оказывается очень эффективной для детей с нарушениями речи, так как на всех этапах работы

предусматривается опора на наглядность

и моделирование, что способствует развитию словаря грамматического строя и планирующей функции речи. В

результате применения интеллектуальных

карт ребенок развивается, он не только учится усваивать и запоминать информацию, но и оперативно с

ней работать.

2. Козаренко В.А. в своем материале «Учебник

мнемотехники. Система запоминания

«Джордано» описывает технологию применения

мнемотехники следующим образом[38 ]:

Содержание и анализ данного содержания данной методики мы показали в таблице1. 2 (Приложение 3)

Прогнозируемые

результаты работы по методике:

а) Возможность накапливать в памяти большое количество точной информации.

б) Экономия времени при запоминании - процесс запоминания полностью контролируется.

в) Сохранение запомненных сведений в памяти - то, что вы запомнили, вам больше не придется учить заново.

г) Мощная тренировка внимания и мышления.

д) Возможность пользоваться информацией: человек может применять знания только тогда, когда они

находятся в голове.

То есть, мнемотехника - это отличная гимнастика для мозга - мозг нужно

тренировать, чтобы он не атрофировался.

3. Предлагаемая Останковой Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по

подготовке детей к школе» [54], рассматривает мнемотехнику лишь в виде некоторых упражнений, представленных в разделе

«Интеллектуально-развивающие игры и упражнения».

Прогнозируемые

результаты работы по методике:

а) Высокая эффективность занятий с применением метода.

б) Обучение приемам произвольного запоминания, как одно из условий успешной адаптации ребенка к

школе, к учебной деятельности, к

постоянным умственным нагрузкам.

Таким образом, предложенные автором задания и упражнения могут быть дифференцированными и

дозированными, а так же скомпонованными

на занятии педагогом с учетом психофизиологических особенностей и индивидуальных возможностей детей, по

своему усмотрению.

4. Полянская Т.Б. в изданном пособии «Использование

метода мнемотехники в обучении

рассказыванию детей дошкольного возраста» [55]

Анализ содержания учебного пособия, Т.Б.Полянская «Использование

метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста» представлен в таблице1. 4 (приложение 4)

Прогнозируемые

результаты работы по методике:

а) У детей появится желание пересказывать сказки - как на занятии, так и в повседневной жизни;

б) расширится круг знаний об окружающем

мире; в) активизируется словарный запас;

г) дети преодолеют робость, застенчивость, научатся свободно держаться перед аудиторией.

5. Авторы-составители общеобразовательных

программ для дошкольных учреждений,

также не оставили без внимания технологию мнемотехники и частично включили ее в методические пособия. Так, в библиотеке

программы «Детство» есть пособие автора Большевой Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления

дошкольников с помощью мнемотехники» [9].

Анализ особенностей программы отражены в таблице1. 5(приложение 4)

Прогнозируемые

результаты работы по методике:

Возможность моделирования разнообразного

содержания, сопоставления предметов и модели, вариативность форм проведения игр и

игровых упражнений с моделями позволяют:

а) последовательно усложнять работу по освоению приема моделирования как средства познания свойств и отношений предметов, развивать умения логически

осваивать содержание;

б) использовать разнообразные виды моделей в сочетании с познанием самой модели и новых знаний об

окружающем мире при ее применении;

в) накапливать опыт познания посредством моделирования через обогащение предметно-развивающей среды;

г) повысить интерес детей к познанию, пробудить у них желание наблюдать и экспериментировать со

свойствами предметов и явлениями

мира.

Так, по мнению авторов программы «Детство», образность и

наглядность модели-схемы, возможность действовать с ней практически способствует повышению интереса детей к заданиям, возникновению желания экспериментировать и исследовать.

Подводя итог можно сказать, что предъявляемые требования к выпускнику детского сада и будущему

первокласснику свидетельствуют о том,

что он должен не только владеть знаниями, но и

умением самостоятельно их добывать, применять по мере необходимости.

Как говорилось выше, мнемотехника развивает в детях именно самостоятельность при использовании

информации, направлении ее в нужное русло, а постоянная практика позволяет

значительно обогатить и укрепить эти

навыки, что для формирования модели современного

выпускника дошкольного образовательного учреждения очень актуально.

Проанализировав несколько специализированных программ по развитию памяти

дошкольников посредством мнемотехники, нами

выявлен ряд особенностей:

1. Основной единицей методик являются разные понятия (интеллект-карта, карта с кодированными

знаками, пиктограмма (упрощенный схематичный

рисунок), схема-модель, мнемотаблица, мнемодорожка), но они имеют одинаковую структуру.

2. Особенности методик подразумевают под собой практически одно и тоже -

развитие логического мышления, а вместе с ним и памяти, речи, интеллекта.

3. Разнятся цели метода (что определяется целевой аудиторией) -

от ориентации на

эмоционально-чувственную сферу до повышения обучаемости в целом.

4. Средства идентичны - графические модели.

5. Возможности программ разные, что характерно для поставленной цели.

6. Аудитория - дети-дошкольники (что соответствует заявленной

нами теме).

7. Этапы работы аналогичны, не смотря на исключение в некоторых методиках нескольких пунктов.

8. Прогнозируемые результаты различны, но соответствуют

заявленным целям.

Таким образом, проанализировав программы, можно обобщить результаты:

Метод мнемотехники активно задействует в процессе развития памяти следующие факторы:

1. Наглядность;

2. Создание плана высказывания.

То есть, содержание мнемотаблицы - это изображение, созданное графически или схематически,

отображающее главные смысловые звенья.

Главное требование по работе с мнемотаблицами - передача информации в графическом варианте должна быть понятна детям.

Основная область применения приемов мнемотехники - логопедия, но также уместно и целесообразно применять

их и в образовательной деятельности

по другим направлениям, а также в совместной

деятельности педагога с детьми.

Делая вывод, можно сказать, что мнемотехника, как прием образовательного процесса является многофункциональным средством, позволяющим развивать память,

речь, мышление детей, а также создавать на

его основе разнообразные дидактические игры и

упражнения.

Выводы по

главе I

Память занимает особое и важное место среди психических познавательных процессов, она является сквозным

процессом в психической жизни

человека, без неѐ не была бы возможна ни одна человеческая деятельность .Так же она является основой

становления личности человека .

Память постоянно изменяется и проходит в своем развитии определенные стадии. Она развивается и тренируется под непосредственным воздействием речи,

деятельности человека и постоянного взаимодействия с другими людьми. Успешность еѐ развития зависит от:

степени завершенности действий

запоминания, от личностных качеств человека,

его интересов и склонностей, от отношения личности к собственной деятельности, эмоционального

настроения и волевых усилий.

Продуктивность памяти характеризуется объемом и быстротой запоминания материала, длительностью сохранения,

готовностью и точностью воспроизведения.

Основными процессами памяти являются запоминание и сохранение, узнавание и воспроизведение.

Отдельные виды памяти вычленяются в соответствие с тремя основными критериями:

1) по характеру психической активности, преобладающей в деятельности, память делят на

двигательную, эмоциональную, образную и

словесно-логическую;

2) по характеру целей деятельности - на непроизвольную и произвольную;

3) по продолжительности закрепления и сохранения материалов - на кратковременную, долговременную и оперативную.

В дошкольном возрасте главным видом памяти является образная. В самом начале данного периода память

носит непроизвольный и избирательный

характер, а так же отличается своей нестабильностью. В старшем дошкольном возрасте игровые мотивы, личностный

интерес и эмоциональность повышают

эффективность непроизвольного запоминания.

Наиболее благоприятные условия для овладения произвольным запоминанием и воспроизведением создаются в игре.

Применение в работе с детьми,

старшего дошкольного возраста разнообразных методов наглядности, введение

картинок не только облегчает процесс запоминания, а так же существенно повышает его эффективность, а готовый план высказывания значительно облегчает и

систематизирует процесс

воспроизведения полученной информации. Так же в данном возрасте дети начинают понимать значение смысла

материала, как фактора запоминания.

Глава 2.

Экспериментальное исследование

развития образной памяти детей старшего

дошкольноговозраста с использованием мнемотехнических средств

2.1 Задачи

и методы исследования образной памяти детей во

время экспериментальной деятельности

В соответствии гипотезой, перед исследованием была поставлена следующая цель:

Целью исследования являлось подтверждение нашей гипотезы о влиянии мнемотехнических средств на развитии образной памяти детей старшего дошкольного возраста.

Исследование проходило в несколько этапов:

констатирующий;

формирующий;

контрольный.

Во время исследования нами были обозначены и определены задачи каждого этапа и методы их решения:

Задачи исследования:

1.Провести диагностику и определить уровень развития образной памяти детей дошкольного возраста

с помощью психологических диагностирующих

методик рекомендованных для детей данного возраста.

. Определить возможность использования мнемотехнических приемов в целях развития наглядно-образной

памяти детей дошкольного возраста.

3 .Разработать и апробировать программу по развитию образной памяти детей старшего дошкольного возраста

в рамках формирующего этапа.

4 .Провести педагогическое исследование эффективности

использования предложенной нами программы, при помощи методик проводимых на констатирующем этапе.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы педагогического исследования:

- анализ научной и научно-методической

литературы;

- наблюдение за детьми;

непосредственное экспериментальное исследование;

- анализ, сравнение, обобщение полученных результатов;

- анализ продуктов деятельности детей, беседы, тестирование и рекомендации, разработанные во время исследования.

Изучение и анализ научной и научно-методической литературы, связанной с темой нашего исследования, позволили

определить круг материалов, которые

использовались для сопоставления с полученными

нами данными. При выборе комплекса игр и упражнений по развитию основных видов памяти у детей, мы

опирались на исследования и методические

рекомендации Д.Б. Эльконина (1960), А.А. Смирнова (1967), В.С. Мухиной (1975, 2003) и ряда других авторов.

На констатирующем этапе мы провели диагностику особенностей развития образной памяти детей участвующих в

эксперименте. Для решения данной

задачи нами были выбраны методики, разработанные и рекомендованные специалистами, с учетом возраста детей. Выбранные методики имеют теоретическое и

методологическое обоснование.

На данном этапе мы провели общую диагностику детей принимавших участие в эксперименте, исследование проводилось в

индивидуальной форме.

В рамках формирующего этапа, мы сопоставили и проанализировали

данные первичной диагностики. На основе полученных результатов были поставлены и определены цели и

задачи будущей работы.

Нами была разработана и апробирована программа по развитию образной памяти детей старшего дошкольного возраста с использованием приемов мнемотехники, в

рамках дополнительной образовательной

деятельности.

Во время контрольного этапа была проведены контрольные срезы, по тем же тестовым методикам которые были

использованы на констатирующем этапе. По полученным результатам были проведены анализ и сравнение динамики развития

образной памяти детей обеих групп.

Обработка полученных результатов позволила оценить эффективность использования мнемотехнических приемов в работе с

детьми, а так же определить

дальнейшую работу в данном направлении.

Экспериментальное исследование проводилось в период с сентября 2016 г. по март 2017 г.

Эксперимент проходил в естественных условиях, в процессе разнообразной детской деятельности: игровой,

творческой, а так же в

непосредственной образовательной деятельности детей в виде отдельных занятий с детьми по

дополнительному образованию (кружковая работа).

2.2

Организация исследования образной памяти детей дошкольного возраста

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось выявление динамики развития образной

памяти участвующих в эксперименте детей.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие

задачи:

1. Провести диагностическое исследование в контрольной и экспериментальной группах, после

формирующего эксперимента;

2. Проанализировать и сравнить полученные результаты.

Для решения задач констатирующего этапа, в целях комплексного исследования образной памяти детей участвующих в

эксперименте нами использовались

методики исследования образной памяти детей:

5. Методика Д.Векслера "Запомни и нарисуй", цель - диагностика зрительной памяти[ 6 ];

6. Методика Л.Ф.Симоновой "Образная память", цель -

диагностика наглядно - образной

памяти[62 ] ;

7. Методика А.Н.Леонтьева 10 слов" ,цель -диагностика

слуховой памяти[56 ] ;

8. Методика по Р.С. Немов"Запомни рисунки",цель -

определение объема кратковременной

образной памяти[53 c.91-92.] .

Исследование проводилось с учетом режимных моментов, преимущественно в первую половину дня, в свободное от непосредственной деятельности время, в

отдельном изолированном от внешних раздражителей

кабинете (кабинет логопеда).

Диагностика детей проводилось в индивидуальной форме. Результаты исследования фиксировались в

индивидуальных протоколах, а затем

анализировались и оценивались в соответствии с

методическими рекомендациями .

Стимульный материал был взят из "Диагностического альбома для оценки развития познавательно

деятельности ребенка. Дошкольного и

младшего школьного возраста" авторы: Семаго Н.Я., Семаго М.М.[62], а так же из пособия

"Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных

образовательных учреждений "(брошюра и набор корточек), авторы Павлова

Н.Н., Руденко Л.Г.[56].

Исследование уровня образной памяти всех детей участвующих в эксперименте проводилось в течение двух недель.

Методика №1. Для определения уровня зрительной памяти детей нами использовалась методика

"запомни и нарисуй" Д.Векслера,

данная методика представлена в (Приложении 5).

Цель данной методики является определение уровня развития зрительной памяти ребенка. Диагностика проводилась в

соответствии с методическими

рекомендациями предложенными методикой.

Материал для проведения методики представлял собой: индивидуальный протокол, ручка, стимульный материал

в виде набора из картинок с изображением геометрических

рисунков, формата А5. Методика и материал были взяты из пособия "Экспресс диагностика в детском

саду" под редакцией Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко [56].

Организация

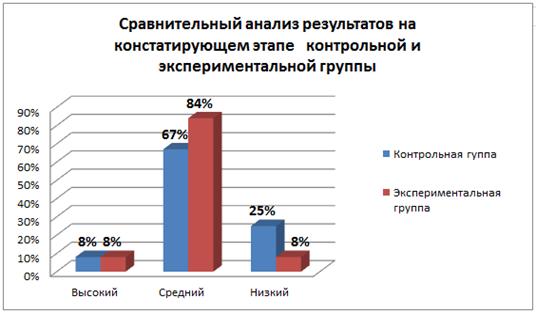

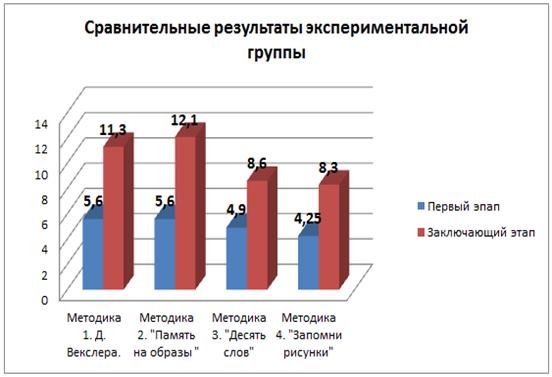

и проведение методики: