Теория организации в системе наук

Министерство

образования и науки РФ

Негосударственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Открытый

юридический институт»

курсовая

работа

по дисциплине: Теория организации

на

тему: Теория организации в системе наук

Владивосток

2010

Введение

Каждый

человек в течение всей своей жизни так или иначе связан с организациями. Именно

в организациях или при их содействии люди растут, учатся, работаю, преодолевают

недуги, вступают в многообразные отношения, развивают науку и культуру. В

рамках организаций повсеместно осуществляется человеческая деятельность. Нет

организаций без людей, равно как нет и людей, которым не приходится иметь дело

с организациями.

Организация

– сложный организм. В нем переплетаются и уживаются интересы личности и групп,

стимулы и ограничения, жесткая технология и инновации, безусловная дисциплина и

свободное творчество, нормативные требования и неформальные инициативы. У

организаций есть свой облик, культура, традиции и репутация. Они уверенно

развиваются, когда имеют обоснованную стратегию и эффективно используют

ресурсы. Они перестраиваются, когда перестают отвечать избранным целям. Они

погибают, когда оказываются неспособными выполнить свои задачи. Не понимая

сущности организаций и закономерностей их развития, нельзя ни управлять ими, ни

эффективно использовать их потенциал, ни осваивать современные технологии их

деятельности. Зачем организации нужны, как создаются и развиваются, на каких

принципах строятся, почему и как изменяются, какие возможности открываются,

почему их участники действуют так, а не иначе, - ответы на эти вопросы призвана

дать тория организации, опирающаяся на обобщение новейшего мирового опыта.

Трудно

переоценить значение научного обоснования всех сторон функционирования

организаций в условиях современной России, когда происходит радикальная смена

социально-экономических отношений. Новые требования к построению и поведению

организаций предъявляют рыночные отношения, предпринимательская активность,

развитие различных форм собственности, изменение функций и методов государственного

регулирования и управления. Организационная деятельность испытывает влияние

революционных изменений в технологической базе производства. Переход к

эффективным формам организации и управления, построенным на научных принципах,

стал главным условием успеха экономических реформ. Конкуренция продуктов и

услуг стала, в сущности, конкуренцией организаций, используемых форм, методов и

мастерства управления.

Традиции

централизованной типизации всех структурных построений, жестокой формализации

внутренних и внешних отношений соподчиненности, несвободы всех нижестоящих

звеньев, массовое распространение и многолетнее использование организационных схем,

пригодных лишь для определенных условий или чрезвычайных обстоятельств,

породили стереотип консервативного мышления и организационной скованности.

Актуальность

выбранной темы обусловлена тем, что изучение теории организации призвано

качественно изменить подход к организациям, к пониманию и регулированию

протекающих в них процессов и в конечном счете – к их адаптации к условиям

рыночных отношений.

Предмет

определяет то, чем занимается данная наука, и то, какие явления объективной

действительности она изучает. Теория устанавливает законы и закономерности

протекания процессов или явлений, изучаемых конкретной наукой. Метод науки

характеризует систему средств и приемов исследования и обобщения явлений

действительности в данной области знаний.

До

настоящего времени предмет и сущность теории организации всесторонне не

обоснованы. Теория организации представляет собой фундаментальную всеобщую

организационную науку о законах функционирования и принципах формирования

целостных образований (систем) самой различной природы. При этом если словом «организация»

обозначается «система», то прежде всего возникает вопрос - «какая»?, а если

«процесс», то «чего»?

Объектом

изучения теории организации является любой исследуемый объект, который может

быть представлен через взаимоотношения между частями целого или целого с

окружающей его внешней средой. При этом необходимо помнить, что законы

организации едины для любых объектов, а сами разнородные явления

отождествляются через аналогию связей и закономерностей. Теперь перейдем с

уровня теории организации на уровень теории организаций с целью конкретизации

объекта приложения этой науки.

Объектом

приложения теории организаций выступают преимущественно социально-экономические

системы, прежде всего хозяйствующие субъекты: промышленные, торговые,

строительные организации и предприятия, научно-исследовательские институты,

учебные заведения всех видов, государственные учреждения, различимые в

зависимости от выполняемых ими задач, применяемых средств и размеров. Любая из

перечисленных организаций представляет собой сложную социально-экономическую и

техническую систему. Наиболее часто встречающимся на практике организационным

делением социальных систем является деление на подсистемы, связанные с

осуществлением определенных функций системы. Основные элементы социальных систем

- это люди, предметы и средства труда.

Предметом

теории организации являются организационные отношения, то есть связи и

взаимодействия между различного рода целостными образованиями и их структурными

составляющими, а также процессы и действия организующей и дезорганизующей

направленности.

На

уровне теории организаций социальных систем их главная особенность заключается

в том, что их организующим началом является совместный труд. Именно он

связывает совместно работающих людей между собой и со средствами и предметами

труда и является системообразующим фактором. Как связующий фактор он объединяет

все внутрисистемные процессы в единый интегрированный процесс, ориентированный на

достижение конкретной цели организации. Труд связывает три основных элемента

социальной системы - людей, средства и предметы труда. Чтобы организация

существовала, необходимо обеспечить связи между людьми и этими основными

элементами, то есть соответствующим образом соединить их между собой в

пространстве и во времени.

Эти

связи и являются предметом и результатом организационной деятельности в

социальных системах, то есть конкретные организационные отношения – предмет

организационной науки. Человек выступает активным элементом социальной системы,

рациональная организация трудового процесса предполагает рациональные связи в

элементарной системе, которые обеспечиваются целесообразной планировкой и

оснащением рабочего места, применением определенных приемов и методов труда.

Элементарная

часть (человек, предметы и средства труда) входит в состав более крупной

подсистемы, поэтому необходимо обеспечить существование устойчивых связей между

элементами подсистемы. Затем необходимо обеспечить устойчивые связи между

подсистемами и установить правила, определяющие порядок их взаимоотношений,

выраженных через организационную структуру. И наконец, система должна иметь

устойчивые связи с внешним окружением. Именно совокупность этих связей

внутренних и внешних и является предметом организационной науки.

Социальная

система обычно рассматривается с двух точек зрения:

· статики,

под которой следует понимать структуру связей между ее элементами и

подсистемами. Эта структура связей отображается организационной структурой

системы или ее частью;

· динамики,

под которой следует понимать деятельность, направленную на установление и

обеспечение целесообразных связей между элементами и частями системы,

обуславливающих ее нормальное функционирование. Эти связи отображают движение

материальных, энергетических и информационных потоков. Обе точки зрения

дополняют и обуславливают друг друга.

Таким

образом, физическим воплощением организационной деятельности является комплекс

целенаправленных действий организатора (или группы организаторов),

ориентированных на:

·

создание

новой организационной структуры системы;

·

совершенствование

существующей организационной структуры системы - реструктуризация системы

(перепланировка частей, упразднение действующих и создание новых технологий и

т.д.);

·

техническое

перевооружение системы (без изменения существующей структуры и т.д.);

·

расширение

действующей системы (на территории действующей организации);

·

эксплуатацию

имеющихся систем;

·

реализацию

рациональных форм и методов организации разнообразных процессов в пространстве

и во времени (информационных, производственных, финансовых и т.п.).

В

самой простой форме цикл организации социально-экономической системы включает

три основные фазы: 1. организационный анализ; 2. проектирование организации; 3.

внедрение организации.

На

практике этот упрощенный цикл можно разделить на целый ряд этапов. Такой

методологический подход к определению сущности организационных процессов

позволяет:

·

во-первых,

четко обозначить области организационной деятельности в социально-экономических

системах - это установление и обеспечение целесообразных связей в сфере

деятельности организации;

·

во-вторых,

дает возможность взглянуть на эту деятельность как на проектирование и

обеспечение относительно полной структуры целесообразных связей,

обуславливающих эффективное функционирование социально-экономической системы.

Из

одних и тех же элементов путем комбинации взаимного их расположения и связей

можно получить по существу разные системы, с разным уровнем организации и

разным уровнем эффективности.

Наука

о теории организаций должна охватывать: проектирование и развитие социально-экономических

систем и протекающих в них процессов, а управление имеет целью поддержание

систем в заданных пороговых значениях конкретных параметров. При этом

организация непосредственно соотносится с категорией управления. С системных

позиций они могут рассматриваться как свойства системы:

·

организация

как состояние, мера упорядоченности системы;

·

управление

как изменение уровня ее организованности.

В

центре проектирования и развития организации стоит человек.

Организационная

модель новой (или усовершенствованной) системы должна включать, таким образом,

подсистемы и элементы структуры, обеспечивающие:

·

осуществление

установленной для системы цели;

·

бесперебойную

деятельность системы и составляющих ее частей;

·

минимальный

уровень эксплуатационных расходов;

·

оптимизацию

условий труда и т.д.;

·

максимальный

эффект.

Инструментом

теоретического исследования предмета теории организации является научный метод.

Под

методом теории организации понимается упорядоченная деятельность по достижению

определенной цели, способ достижения какой-либо цели. Задача теории организации

состоит в анализе, систематизации и осмыслении организационного опыта,

состоящего из множества факторов. Перейдем к конкретным методам изучения теории

организации на уровне социальных систем.

Конкретными

методами изучения теории организации являются:

· эмпирический

метод - наблюдение, восприятие и сбор информации;

· системный

подход в организации, представляющий собой логический образ мышления, согласно

которому процесс выработки и обоснования любого решения осуществляется исходя

из общей цели системы и подчинения достижению этой цели деятельности всех

подсистем, включая планы развития и другие параметры указанной деятельности.

При этом эта система рассматривается как часть более крупной системы, а общая

цель системы согласуется с целями этой крупной системы;

· синергетический

метод - выявление общих закономерностей и единства методов описания и

моделирования процессов эволюции и самоорганизации: физических, биологических,

социальных, экологических и других естественных и искусственных систем;

· методы

математического моделирования - метод линейного программирования, теория

очередей и др.

Существуют

различные трактовки термина «организация». В одних случаях он употребляется для

обозначения деятельности по упорядочиванию всех элементов определенного объекта

во времени. Такое толкование близко к понятию «организовывать». Во многих

других случаях организация рассматривается как объект, обладающих упорядоченной

внутренней структурой. В нем сочетаются многообразные связи (физические,

технологические, экономические, правовые) и человеческие отношения. Организация

как объект представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов

(свойство организационной сложности) и особое единство с внешним окружением.

Для нее характерна целенаправленность функционирования и развития. Организация

– это самоорганизующаяся система на всех этапах своего жизненного цикла. Именно

такое понимание и положено в основу теории организации. Организации не могут

быть предметом изучения только одной науки – теории организации. Они должны

рассматриваться как предмет междисциплинарного изучения.

Разумеется,

такой сложный организм, каким является современная организация, не может быть

понят только с позиций рассмотрения его формальной структуры и разложения его

на отдельные части. Наряду со структурным подходом, отражающим преимущественно

статику организации, ключевое значение имеет поведенческий подход, нацеленный

на выявление динамики организации и ставящий в центр исследований человека,

систему отношений между людьми, их компетентность, способности, мотивации к

труду и к достижению установленных целей. Людей побуждают объединяться в

организации и взаимодействовать в их рамках физические и биологические

ограничения, свойственные каждому человеку в отдельности, и цели, достижение

которых требует коллективных усилий. Дополняя друг друга, люди объединят свои

усилия и влияют на поведение организации в целом в интересах повышения ее

эффективности.

Таблица

1 - Система наук об организации

|

Научные дисциплины

|

Изучаемые аспекты

|

|

Теория организации

|

- Сущность, типы

- Цели, миссия, среда

- Структура, коммуникации

- Механизм

функционирования

- Адаптация,

проектирование

- Динамика

организации

|

|

Теория управления

|

- Субъекты и объекты

управления

- Стимулирование и

мотивация

- Принятие и

реализация решений

- Руководство

- Линейное и

функциональное управление

|

|

Психология

|

- Обучение и

тренировка

- Мотивация

- Личность,

восприятие

- Удовлетворение

работой

- Оценка действий

- Отношение к труду

- Форма поведения

|

|

Социология

|

- Групповая динамика

- Нормы, роли

- Статус, власть

- Конфликты

- Бюрократия

- Организационная

культура

- Социализация

|

|

Социальная психология

|

- Изменение поведения

- Изменение позиции

- Групповые процессы

|

|

Антропология

|

- Сравнительные

ценности

- Сравнительные нормы

- Сравнительные

позиции

- Этнические особенности

|

|

Экономическая наука

|

- Регулирование

- Рыночные отношения

- Эффективность

- Экономическая

стратегия

|

|

Юридические науки

|

- Законодательная

регламентация

- Правила и нормативы

- Ответственность,

санкции

|

|

Информатика

|

- Информационные

потоки

- Обоснование решений

- Информационные

технологии

- Телекоммуникации

|

Определяющая

роль в обеспечении жизнеспособности организаций и достижении ими своих целей

принадлежит науке об управлении. Вопрос о разграничении теории организации и

науки об управлении в проводимых исследованиях и публикуемых работах решается

неоднозначно. В одних работах теория организации рассматривается как составная

часть науки об управлении. Мотивируется это тем, что управление как

целенаправленная деятельность по переводу объекта в желаемое состояние не может

рассматриваться в отрыве от природы и свойств управляемого объекта. В ряде

работ по теории управления формулируются основные категории, закономерности,

принципы и типология организационных систем, но не проводится строгое

разграничение, к какому ответвлению общей теории – к организации или управлению

– относится тот или иной постулат.

Имеется

также большое число работ, выделяющих проблемы организации в относительно

самостоятельную область знаний. Исходная позиция их авторов состоит в том, что

«организация» отвечает на вопрос, чем управлять, а «управление» - зачем и как

воздействовать на объект. Понимание организации создает основу для изучения

управления. Такая позиция позволяет, на мой взгляд, глубже и всесторонне

исследовать закономерности и принципы построения организаций разных типов,

выявить наиболее подходящие условия и пути обеспечения действенности отдельных

элементов, взаимосвязей и взаимозависимостей, учесть особенности каждой стадии

жизненного цикла субъектов хозяйствования. Разумеется, и при таком подходе

сохраняются объективно существующая связь и взаимовлияние организации и

управления в рамках единого процесса целенаправленной деятельности.

Интересы

комплексного решения проблем организаций требуют учета того, что в состав их

элементов входят объекты двоякой природы. С одной стороны, это факторы,

определяющие социально-экономическую структуру организации (индивидуумы с их

способностями, интересами и подготовленностью, социальные совокупности,

подразделения, распределение полномочий и ответственности, неформальные

отношения, потоки информации). С другой стороны, это элементы, определяющие

производственно-техническую структуру организации (орудия труда, материальные

ресурсы, технологические правила).

Основополагающая

задача теории организации – изучение влияния, которое оказывают индивидуумы и

группы людей на функционирование организации, на происходящие в ней изменения,

на обеспечение эффективной целенаправленной деятельности и получение

необходимых результатов. Теория организации призвана использовать достижения и

данные целого ряда смежных научных дисциплин (психологии, политологии,

экономики, менеджмента, социологии, социальной психологии, антропологии) для

решения этих задач.

Вклад

психологии в теорию организации проявляется в наибольшей мере через изучение и

прогнозирование поведения индивидуума, определение возможностей изменения

поведения людей. Психология выявляет условия, мешающие или способствующие

рациональным действиям и поступкам людей. В последнее время расширилась база именно

тех психологических исследований, которые непосредственно связаны с поведением

человека в организации. Речь идет о приемах восприятия, обучения и тренировки,

выявления нужд и разработке мотивационных методов, степени удовлетворенности

работой, психологических аспектах процессов принятия решения, оценке поступков

и позиций людей, природе хозяйственной предприимчивости.

Исследования

в области социологии расширяют методологические основы теории организации за

счет изучения социальных систем, где индивидуумы исполняют свои роли и вступают

в определенные отношения между собой. Принципиально важным является изучение

группового поведения, особенно в формальных и сложных организациях. Актуальными

становятся социологические выводы и рекомендации, касающиеся групповой

динамики, процессов социализации организационной структуры, бюрократии,

коммуникаций, статуса и власти. Особый вклад социологии обусловлен изучением

природы социальных конфликтов (и прежде всего конфликтов межличностных) между

малыми, средними и большими социальными группами. Для теории организации

большую научную значимость приобретает изучение мотивации человеческой

деятельности, места и роли человека в социальных и технических системах, анализ

факторов социальной значимости человеческой деятельности, места и росли

человека в социальных и технических системах, анализ факторов социальной

активности деятельности человека, исследование его социальных возможностей,

ожиданий, ограничений, социальных перемещений, мобильности, идентификации.

На

вопросы, возникающие в процессе функционирования организации, о том, как

индивидуумы ведут себя в групповой деятельности и почему они ведут себя так, а

не иначе, дает ответы сравнительно новая научная дисциплина – социальная

психология. При изучении межличностного поведения главным ориентиром является

то, как происходят изменения, в каких формах они осуществляются и как преодолеваются

барьеры их восприятия. Исключительную важность для организаций представляют

исследования. Посвященные оценке и анализу изменения позиций, форм коммуникаций

и путей удовлетворения индивидуальных нужд в условиях групповой деятельности.

Вклад

антропологии в теорию организации обусловлен тем, что эта отрасль знаний среди

прочих проблем изучает функцию культуры общества, т.е. своеобразный механизм

отбора ценностей и норм прошлого, трансляции их живущим поколениям, вооружаемым

определенными стереотипами сознания и поведения. Эта социальная память прошлого

лежит в основе различий фундаментальных ценностей, взглядов и норм поведения

людей, проявляющихся в деятельности организаций. В теории организации

исключительно важно учитывать характер и степень влияния указанных факторов на

формирование приоритетов людей и их поведение в организациях.

Связь

теории организации с экономической наукой определяется объективной потребностью

формировать цели и стратегию организаций как основу для их построения,

обеспечения внутренних и внешних взаимодействия. Исследования отношений

собственности, рыночного и государственного регулирования, макро- и

микроэкономических аспектов функционирования субъектов хозяйствования, проблем

эффективности и ее измерителей, методов экономического стимулирования имеют

непосредственное отношение не только к ориентации организаций, но и ко всем

сторонам их эффективной деятельности.

Особую

значимость приобретает связь теории организации с юридической наукой, изучающей

право как систему социальных норм и различные аспекты правоприменительной

деятельности. Непосредственное влияние на формирование ключевых разделов теории

организации оказывают такие отрасли юридической науки, как гражданское,

трудовое и хозяйственное право. Это же относится и к административному праву,

регулирующему общественные отношения, возникающие в процессе организации

государственного управления и осуществления исполнительно-распорядительной

деятельности. Особо хочу выделить корпоративное право – совокупность

юридических норм, регулирующих правой статус, порядок создания и деятельности

хозяйственных обществ и товариществ. В организационной деятельности

исключительно велика роль системы правил, устанавливаемых собственником или

администрацией предприятия (коммерческой организации) и регулирующих различные

внутрифирменные отношения. Совокупность социальных регуляторов, облекаемая в

соответствующую законодательную форму и обеспечивающая юридическую

регламентацию общественных отношений, создает необходимые предпосылки для

эффективного функционирования организаций.

Важную

роль играют современные информационные системы, связывающие воедино все

процессы функционирования организаций и собственно управленческой деятельности,

а также информатика как наука, изучающая законы, закономерности, методы,

способы и средства реализации информационных процессов в этих системах.

Организации должны быть структурированы таким образом, чтобы максимизировать

способности системы управления по обработке и передаче необходимой информации,

добиться требуемой оперативности принятия, реализации и контроля управленческих

решений. Организации должны обеспечить оперативное получение требуемой

информации, как руководителям, так и исполнителями. Развитие современных

информационных систем осуществляется высокими темпами за счет широкого

внедрения новых информационных технологий, развития компьютерных сетей и

телекоммуникаций.

Менеджмент

рассматривает вопросы, связанные с элементами организации и процесса

управления, коммуникациями, с организацией взаимодействия и полномочий,

построения организаций. Экономика изучает элементы организации и оплаты труда;

организации производства; экономические законы развития, в том числе

пропорционального и планомерного развития, соответствия производственных

отношений характеру производительных сил.

Политология

рассматривает отношение людей к политическим организациям, проблемам внутренней

и внешней политики. Однако это лишь элементы, составляющие организацию в целом

как процесс и как явление. Предпринимались попытки объединить усилия

перечисленных наук в области исследования организаций как больших систем

посредством кибернетики, теории управления. Теория управления изучает следующие

проблемы, касающиеся организации: производство как система, типы отношений

управления, организационная структура управления, линейные и функциональные

связи, организационно-распорядительные методы управления, организация процесса

управления, организация управленческого труда. Дальнейшее развитие исследований

в области теории управления способствовало выделению теории организации как

самостоятельной новой науки. Она призвана, интегрировано подходить к ключевым

процессам, происходящим в формальных и неформальных объединениях людей и их

коммуникациях.

Таким

образом, теория организации – одна из серии управленческих наук, основой

которой служит теория управления (рис. 1).

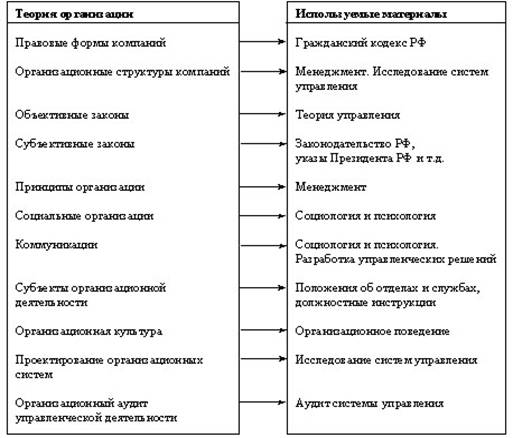

Рис.

1 - Место теории организации в системе управленческих наук

Теория организации,

обособившись, сохраняет связь с основополагающими науками и опирается на

законодательно-правовую базу. Связь теории организации с другими науками

наглядно показана на рис. 2.

Рис. 2 - Связь теории

организации с другими науками

Развитие каждой науки

характеризуется двумя процессами: дифференциацией и интеграцией знаний.

Дифференциация – это поиск своей ниши (своего предмета и объекта исследования)

для проведения углубленных исследований. Интеграция основана на стремлении

исследовать проблему с разных сторон, формировать приоритеты влияния той или

иной процедуры на ситуацию в целом. Ученые, занимающиеся теорией организации,

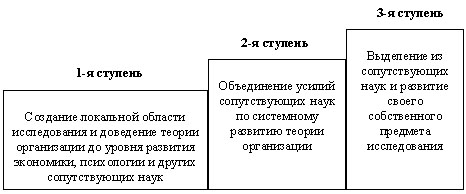

обсуждают перспективность трех путей ее развития:

·

создания

общего подхода к основным научным воззрениям на базе имеющихся в менеджменте,

экономике, социологии и других, относительно разработанных науках научных

воззрений и дальнейшего продвижения в исследованиях;

·

выделения

своей локальной области исследования части организации и развития ее;

·

формирования

трехступенной схемы развития (рис. 3).

Рис.

3 - Схема развития теории организации

Определенной трудностью

для развития теории организации является проблема количественного измерения

организационных параметров. В настоящее время в основном оперируют

качественными измерениями: хороший, плохой, высокий, средний, низкий, большой,

маленький; эффективный, неэффективный. Например, организация обладает высоким

научным потенциалом.

Из числа эффективных

методов исследования в теории организации могут использоваться дедукция и

индукция. Дедукция предусматривает исследования путем перехода от общего к

частному. Сначала создается теория или методология, а затем объясняются или

предсказываются единичные и групповые события. Индукция предусматривает

исследования путем перехода от частного к общему. Вначале собирается обширный

материал, на базе которого создается теория, могущая объяснить любые

происходящие события из данной типологии данных. Например, по результатам

большого количества собранных материалов о зависимости характера отношений

между работниками и эффективностью их труда была создана весьма эффективная

теория коммуникаций, включающая пять уровней отношений: полная поддержка,

различие, поляризация, столкновение и антагонизм. Каждый метод опирается на

комплекс эмпирических гипотез (предположений). Они должны удовлетворять

следующим требованиям:

·

осмысленность

введенных терминов, категорий и понятий;

·

непротиворечивость

дефиниций одного и того же предмета или явления;

·

возможность

обобщения на другие классы событий;

·

наличие

ограничений на применение гипотез (технических, экологических, социальных и

т.д.);

·

возможность

объяснения происходящих событий и их прогнозирования.

Развитие теории

организации включает три конкретных этапа, которые в свою очередь могут быть

поделены на соответствующие подэтапы:

1.

Сбор

и обработка информации:

·

сбор

фактов, явлений, прогнозов, тенденций, исторических и фольклорных сведений,

легенд и мифов о существовании или функционировании организаций (как явления),

особенностях организации (как процесса);

·

систематизация

информации и составление типологии, например, по времени, по эффективности, по

характеру организационных отношений, по сфере деятельности.

2.

Создание

теорий и методик:

·

создание

понятийного аппарата: категории, термины, их взаимосвязь, классы терминов,

синонимы;

·

привлечение

научного багажа других наук для более полного понимания своих собственных

проблем, например теории управления, разработки управленческих решений,

кибернетики Виннера, функционально-стоимостного анализа;

·

нахождение

зависимостей между параметрами, отношений между категориями, формулирование

законов и закономерностей, например нормы управляемости персоналом в

зависимости от характера деятельности, закон развития, закон самосохранения,

закон синергии.

3.

Апробация

теорий и методик:

·

практическое

апробирование разработанных теорий и методик;

обобщение теоретических

разработок и практических результатов применения отдельных положений теории

организации, накопление статистических данных.

Перечисленные этапы

выполняются циклически друг за другом, совершенствуя на каждом очередном витке

знания в области теории организации.

Изучение организаций

стало главной задачей исследований, проводимых представителями различных

научных дисциплин. Оно постепенно превратилось в самостоятельную научную

область - теорию организации -область относительно молодую и не имеющую

устоявшихся канонических форм, систему научных знаний, обобщающую

организационный опыт и отражающую сущность организационных отношений, их

внутренние необходимые связи, законы функционирования и развития. Теория

организации тесно связана с естественными и общественными науками, которые

служат для нее источником организационного опыта.

Особое значение имеет связь теории организации с

социальными науками, позволяющая прогнозировать развитие общественных

отношений. Определяя фундаментальные законы развития организации, она дает

новый понятийный аппарат, однозначно устанавливает цели и задачи развития

организации, органично соединяет различные направления современных теорий

управления. В последнее время распространяется дисциплина «теория организаций»,

объектом которой выступают социальные организации (предприятия), а предметом -

закономерности их функционирования, основной задачей которой является изучение

влияния, которое оказывают индивидуумы и группы людей на функционирование

организации, и на происходящие в них изменения, на обеспечение необходимых

результатов. При этом теория организации использует достижения ряда смежных

наук.

Бесспорный вывод данной

работы заключается в том, что теория организаций - лишь часть метатеории,

которую представляет собой теория организации, но она позволяет детально

исследовать сущность организации как субъекта общества, упорядочить ее

деятельность, опираясь на знания законов, закономерностей, принципов,

рассматриваемых в рамках теории организации.