|

10-8

10-7

Таблица 4

|

тип ЭВМ

|

процессор

|

частота Мгерц

|

сопроцессор

|

объем ОЗУ

|

объем винчестера

|

тип дисплея

|

быстродействие

(Мбайт/сек)

|

|

IBM PC/AT

IBM PC/AT

IBM PC/AT

|

286

486 DX

486 DX2

|

20

33

50

|

287

|

1

4

8

|

40

120

340

|

SVGA

SVGA

SVGA

|

106

107

107

|

Модемы

внешние:

GVS ¾ скорость прердачи данных ¾ 2400 бит/с ¾ протокол ¾ MNP-5

ZOOM ¾ скорость прердачи данных ¾ 2400 бит/с ¾ протокол ¾ MNP-5

Принтеры

(матричные):

EPSON LX 100 ¾ 9-ти иголочный, формат А-4

EPSON LQ 100 ¾ 24-ти иголочный, формат А-4

Копировальная

техника:

CANON PC - 1

Система

резервного питания:

(позволяет

работать 40 минут после отключения электропитания, позволяет зафиксировать

информацию, меньшая потеря информации)

Baсk-UPS 400 VA

2.

Разработка информационного обеспечения системы

2.1

Принципы организации ИО системы

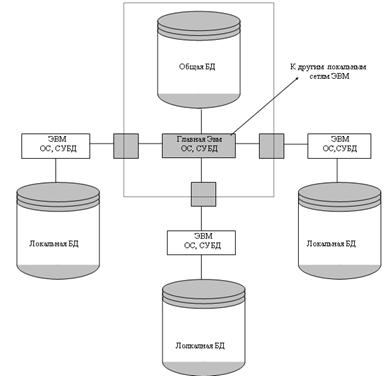

Для

организации Ио системы целесообразно использовать БД (базы данных) и БнД (банки

данных). БД можно разделить на три группы: децентрализованные, централизованные

и распределенные. В данном случае наиболее приемлемой БД является

распределенная, то есть БД разделена, распределена по местам сбора и обработки

данных, но сохраняется возможность взаимного обмена между локальными БД (см.

схему 1). БД в совокупности с СУБД, применяемой для ее создания, ведения,

обработки называют БнД. БД и БнД занимают ведущее положение по объему

информации, составу решаемых задач, сложности создания и поддержания в

достоверном состоянии всей совокупности данных. Однако, это способствует

разделению необходимой информации по типам решаемых задач. Данные

упорядочиваются, сокращается время на поиск информации, уменьшается вероятность

ошибок.

В

зависимости от способа взаимосвязей элементов схемы и записей различают

иерархические, сетевые, списковые, реляционные структуры БД. Наиболее

предпочтительной является реляционная модель, котороая строится на понятии

отношения и исключает недостатки, присущие сетевой и иерархической структурам.

Схема 1.

Распределенная схема обработки данных

2.2

Организация сбора и передачи информации

Система

представлена следующими видами информации: оперативная, неоперативная, учетная,

плановая, текущая.

В течение

дня в филиале банка собирается и формируется информация, которая затем

передается для дальнейшей обработки в центральный офис. Формируются

мемориальные ордера по учету прихода и расхода для вкладного отдела физических

лиц и для аналогичного отдела юридических лиц, ордера отчетов по валюте и суммы

выручки, отчет по кассе. Дааные вводятся в ЭВМ с клавиатуры, а затем через

"почтовый ящик" передаются в центральный офис. Если операция с

клиентами какого-либо филиала совершалась в центральном офисе, то через

"почтовый ящик" необходимо потребовать расписку. В начале каждого дня

по телефону сообщается в центральный офис приход и расход по операциям с

клиентами. В течение дня ¾ необходимая информация, также может быть получена

справочная информация. Отчет в бухгалтерии составляется за каждый день, а затем

¾ общие

итоги в конце каждой недели и месяца. В конце месяца ссотавляется баланс для

проверки деятельности каждого филиала. Все эти данные поступают в центр, где подвергаются

дальнейшей обработке для полного и достоверного анализа деятельности банка.

Центральный офис получает также информацию из Национального банка Украины, а

затем оперативная немедленно передается в отделы. Проанализировав

информационные потоки, можно сделать вывод: соблюдается логичность маршрута,

отсутствуют паралелльные потоки, документы передаются в установленные сроки.

Требования к

входной и выходной информации представлены в таблице 2 и 3.

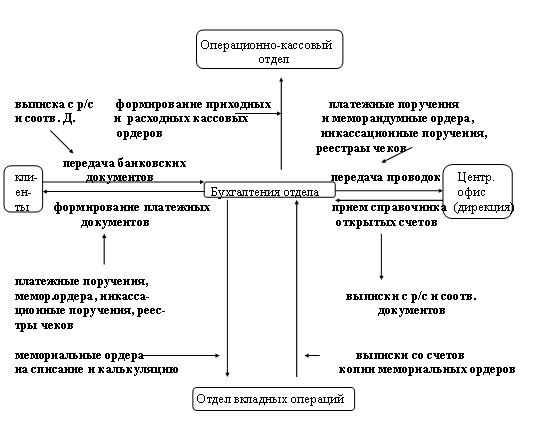

На схеме 2

представлен документооборот.

Схема 2. Документооборот

и маршруты документов.

2.3

Система классификации и кодирования

Система

кодирования информации включает два основных метода кодирования:

идентификационный и классификационный.

Идентификационное

колирование предполагает лишь выделение данного объекта из множества других;

каждому объекту присваивается номер по порядку. Система построения кода проста

и экономична, так как используются малозначные коды. При незначительнм

увеличении длины кода обеспечивается долговечность кодификатора. Недостатком же

является практически отсутствующая информативность кода и фактически

обеспечивается только возможность отличить один объект от другого.

Идентификационный

метод бывает двух типов: порядковый и серийный (серийно-порядковый). Порядковый

тип заключается в последовательной порядковой регистрации объектов. К

достоинствам относят: наибольшую емкость, простоту для идентификации объектов,

использование наиболее коротких кодов. Однако, в коде отсутствует информация о

свойствах объекта, существует сложность автоматизированной обработки информации

пр получении итогов по группе объектов. Применяется для кодирования небольших

массивов объектов с одним признаком. Серийный тип ¾ каждой группе объектов отводятся

последовательные серии номеров. Причем, каждая серия строится по порядковой

системе кодирования. Достоинства типа определяются простотой построения,

наличием резерва номеров, сравнительной малозначностью кодов. Недостатки

состоят в том, что существует сложность построения серий номеров для объектов,

характеризующихся многими свойствами; сложность автоматизированной обработки

информации при суммировании итогов по группе объектов. Применяется для

колирования объектов с небольшим числом признаков.

Классификационный

метод основан на предварительной классификации объектов, то есть предполагает

разделение всего множества объектов на группировки по избранному признаку

классификации.

Включает два

типа: последовательная и параллельная сситемы кодирования.

Последовательная

система состоит в том, что код нижестоящей группировки образуется путем

добавления кодов соответствующего количества разрядов к коду вышестоящей

группировки. Система чаще всего используется при иерархической системе

классификации. Преимущества: логичность построения кода, большая емкость,

возможность получения итогов по старшим разрядам. Недостатки: жесткость

структуры кода, которая не позволяет изменять или исключать отдельные признаки

без перекодировки информации. Поэтому систему целесообразно использовать в

классификаторах, когда перечень решаемых задач не изменяется в течение

длительного времени и совокупность признаков достаточно долго остается

неизменной.

Параллельная

система обычно строится на основе предварительной фасетной классификации

свойств объектов. При этом для обозначения фасета выделяется определенный

разряд или группа разрядов кода. Достоинства системы в том, что независимое

кодирование, с одной стороны обеспечивает простоту автоматизированной обработки

информации по отдельным признакам или их совокупности, с другой стороны,

достигается гибкость структуры кода. Недостатком является большая, по сравнению

с другими системами, избыточность информации, то есть неполное использование

емкости системы классификации.

В зависимости

от того, рассматривается ли заданное множество объектов последовательно или

одновременно по всем признакам основания деления, различают фасетную и

иерархическую системы классификации.

Под

иерархической системой понимается система, между классификационными группами

которой устанавливается отношение соподчинения. Она строится по следующему

принципу: исходное множество объектов делится сначала по некоторому признаку на

крупные группировки. Каждая группировка, в свою очередь, в соответствии с выбранным

признаком делится на ряд последующих группировок, которые затем подразделяются

на более мелкие, постепенно конкретизируя свойства объекта. Преимущества

системы: логичность построения, большая емкость, хорошая приспособленность для

ручной обработки. Недостатки: обладает жесткой структурой, фиксированным

составом и порядком следования классификационных группировок. В связи с этим

она не позволяет составлять произвольные группировки по таким сочетаниям

признаков, которые не были предусмотрены иерархической классификацией.

Указанные

недостатки отсутствуют в фасетной системе. Здесь предусматривается деление

исходного множества на подмножества по различным признакам классификации не

последовательно а независимо и каждый раз эта операция производится над исходным

множеством. В этой системе в качестве основания деления применяется параллельно

несколько независимых признаков и классифицируемое множество объектов образует

независимые классификационные группировки ¾ фасеты. Преимущества: возможность

практически неограниченного добавлена числа фасетов; хорошая приспособленность

к машинной обработке информации.

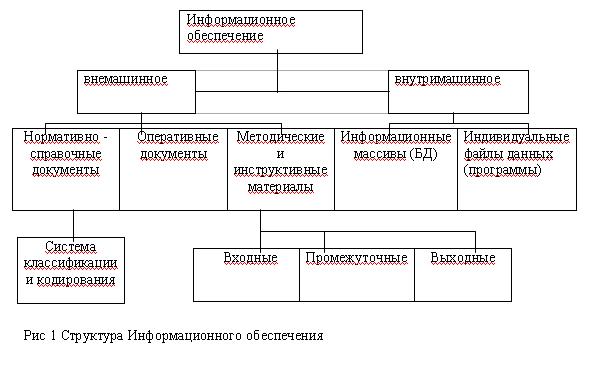

2.4 Организация

внутримашинной базы

Состав

внутримашинного ИО показан на рис. 1.

В качестве

структурной модели БД используется реляционная модель. В основе лежит понятие

отношения. Фактически БД представляет собой совокупность таблиц отношений, в

которых строки являются кортежами, а столбцы ¾ доменами.

Для

РМД характерно:

Þотсутствие одинаковых строк;

Þпроизвольное взаимное расположение строк и столбцов;

Þкаждый элемент отношения, стоящий на пресечении строк и

столбцов, не может быть составным.

При

организации РБД каждый домен помечается идентификатором.

В РБД

поисковые запросы формируются на языке, основанном на алгебре отношений.

Результатом поиска может быть как один кортеж, так и несколько кортежей,

состоящих из одного или нескольких доменов.

Преимущества

РБД:

1. простота построения и

восприятия;

2. практически готовый простой и гибкий

язык, взятый из алгебры отношений;

3. легкость реорганизации БД

(перестановка строк и столбцов, добавление новых, удаление);

4. простота работы с БД для широкого круга

пользователей.

Недостатки

Реляционной модели данных:

низкая

эффективность использования ресурсов вычислительной системы, но нет тех

недостатков, которые имели место в иерархической и сетевой моделях.

Группа БД ¾ распределенная. В случае централизованной

БД при очень больших объемах данных для любой ее организации усугубляется

проблема ее ведения и поддержания в актуальном состоянии. Кроме того, с ростом

объема данных нелинейно, то есть очень быстро, возрастает время поиска и

извлечения необходимых данных, время доступа к ним. Это приводит к

необходимости разделения БД, ее рапсределении по местам сбора и обработки

данных при сохранении возможности взаимного обмена между распределенными

частями общей БД или локальными БД.

Таким

образом, распределенная БД представляет собой совокупность взаимосвязанных

территориально разнесенных локальных БД, использующих одну общую систему

управления распределенной БД (см схему 1). Каждая локальная БД представляет

собой либо файловую систему, либо БнД со своей локальной СУБД, либо

использующая и то и другое.

Для

пользователя организуется доступ к другим БД, который должен быть простым.

Распределенная

БД является составной частью распределенной системы обработки данных, которая

включает также распределенные вычислительные ресурсы, то есть совокупность ЭВМ,

распределенную систему управления этими ресурсами ¾ операционные системы, соединенные с

главной ЭВМ, соединяющую их сеть передачи данных.

2.5

Организация внемашинной базы

Документооборот

данного объекта представлен на схеме 2 (п.2.2. ¾ организация сбора и передачи

информации), в п.2.2 описан сбор, передача, хранение информации.

Схема 3.

Общая структура ТП

3.

Разработка технического обеспечения системы

3.1

Структура КТС системы

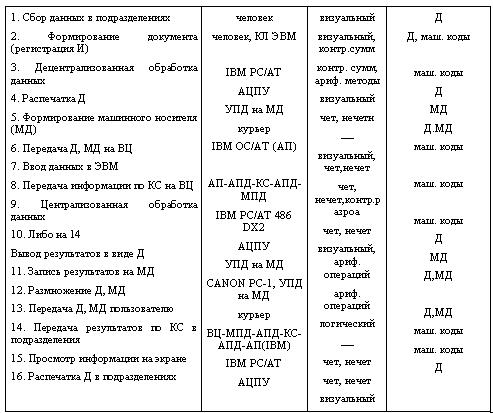

В данном

проекте будут рассмотрены три варианта систем обработки информации:

I. Децентрализованный с передачей по

КС

II. Децентрализованный с передачей

курьером

III. ЛВС

При

проектировании ТО системы используем исходные данные, приведенные в п. 1.6

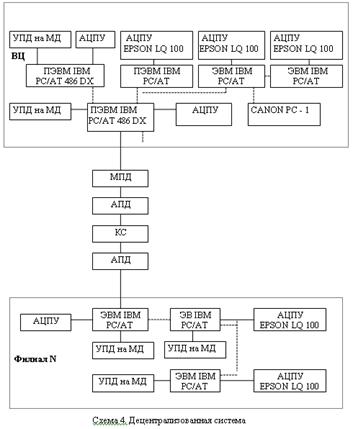

I. Децентрализованная система с

передачей по КС.

Предполагается

связь абонента (т.е. подразделения) с ВЦ по КС, передача данных по КС. Эта

система, однако, менее эффективна по сравнению с ЛВС, где предполагается также

передача некоторых документов и машинных носителей курьером, что обеспечит

снятие большой нагрузки с КС, а также передачу административных документов,

требующих подпись Председателя Правления или других лиц. КС менее эффективен

еще и потому, что существуют большие помехи, чем ЛВС (сеть ¾ более устойчива и помехозащищена).

Структура

КТС I представлена на схеме.

II. Децентрализованная система с

передачей курьером.

Предполагается

связь абонента с ВЦ посредством передачи пакетов курьером (на схеме 4

отсутствует структура АПД-КС-АПД-МПД. Она заменена курьером), что значительно

задерживает время системы на запрос и ведет к неэффективному использованию

рабочего времени.

При

объединении I и II системы исчезают недостатки II системы (увеличивается время ответа системы на запрос,

эффективнее используется рабочее время). Однако остаются недостатки сиcтемы I, описанной выше.

Для расчетов

рассмотрим объединенный вариант системы I и II с целью

получения результатов, более приближенных к действительности ( см схему 5).

Схема 5.

Децентрализованная система

III ЛВС.

Разработка

ЛВС:

1. Конечная

цель создания ЛВС включает в себя ряд задач:

Þсократить число командировок путем организации тематических

конференций и совещаний по сети;

Þуменьшить затраты на коммуникацию удаленных объектов;

Þобеспечить оперативную передачу документов, включая

графическую информацию;

Þвыдача в срок различных отчетов и заявок;

Þоблегчает процесс внесения срочных незапланированных

изменений в проекты, заявки и другие документы;

Þсокращает время на проведение расчетов;

Þулучшает качество получаемой информации за счет создания

собственной БД.

2. Исходные

данные приведены в п.1.6

3.

Максимальное расстояние между станциями - 0,6 км, совместно используются центральные ЭВМ (ГЭВМ), моноканальная система. Широко применяется электронная почта.

4. Передача

данных через "почтовый ящик".

Применение

данного метода передачи сообщений наиболее эффективно, так как позволяет

передавать пакет документов в сжатом виде и в быстрые сроки, сокращает

количество времени, необходимое для передачи данных.

Суть метода:

Индекс

"почтового ящика" присваивается абонентам - источникам сообщению

размером не более 256 кБайт и не обязательно подлежит срочной передаче. Если

адресат занят, то на определенное время сообщение находится на хранении в

"почтовом ящике". Максимальное время хранения сообщений должно быть

не более 48 часов. Стандартный объем "потовго ящика" не менее 1мбайт

(приблизительно 400 страниц текста). Если нет возможности передать сообщение

адресату, то по истечению 48 часов оно передается обратно источнику с

сообщением о возврате.

"Потовый

ящик" состоит из описания каталогов (почтовых ящиков), каталога почтовых

ящиков адресатов, каталога сообщений "почтового ящика" каждого

конечного адресата и линейного пространства внешней памяти, в котором хранятся

тексты сообщений. Описание и каталоги находятся в оперативной памяти.

Доступ к

"почтовому ящику" реализуется через описатель каталога

"почтового ящика" адресата. Описатель содержит: бит доступа; число

страниц памяти, отводимых под каталог; текущее число адресатов в каталоге и

номера физических страниц памяти, в которых находится каталог почтовых ящиков

адресатов. Адрес местонахождения описателя находится в описателе системных

параметров администраторов системы. Доступ к описателю осуществляется по

специальной команде, обеспечивающей его блокировку.

Каталог

"почтовых ящиков" адресатов занимает одну или две страницы

оперативной памяти и ориентирован на описание "почтовых ящиков"

адресатов, число которых не больше числа строк каталога. Каждая строка каталога

есть описатель "почтового ящика" адресата. В нем указаны: индекс

адресата ¾ адрес

ПЭВМ, допущенной к режиму "почтового ящика", максимальное время

хранения сообщений в "почтовом ящике" для данного адресата

(увеличение срока хранения может быть специально задано); объем используемой

физической памяти под "почтовый ящик " алресата; страницы оперативной

памяти, отведенные для каталога "почтового ящика" адресата.

Каждому

адресату соответствует один "почтовый ящик" (длина страницы - 2048

байт и длина строки 16 байт, может быть описана до 128 "почтовых

ящиков" адресатов).

Описатель

сообщения включает параметры: бит занятости, адрес источника сообщений, номер

сообщения и его длину в битах, время занесения в "почтовый ящик",

таблицу соответствия страниц.

Если

сообщение поступает на хранение, то производится поиск в каталоге

"почтовых ящиков" адресатов строки, соответствующей адресату, к используемой

памяти добавляется объем данного сообщения, а к числу сообщений ¾ 1. Определяется номер свободной

строки в каталоге и заполняются параметры, а сообщение передается в свободные

страницы внешней памяти. Номера страниц заносятся в ТСС.

Изъятие

сообщений происходит аналогично.

5. Выбор и

обоснование топологии ЛВС.

Основными

факторами, влияющими на выбор являются:

Þсреда передачи информации (тип кабеля);

Þметод доступа к среде;

Þмаксимальная протяженность сети;

Þпропускная способность сети;

Þметод передачи и др.

Выбор

типа кабеля.

Выбирается в

зависимости от области применения, которая олределяется типом объекта и

отношением его к промышленной или непромышленной сфере производства.

В данном

случае: наиболее эффективен коаксиальный кабельь (широкополосной ¾ 75 Ом), топология сети ¾ древовидная (ее достоинство состоит

в том, что центральные узлы расположены иерархически; детализация обработки в

центральных узлах позволяет в какой-то мере устранить недостаток звездобразной

топологии ¾ трудность обеспечения надежности работы при отказах центрального узла.

Однако, исключается возможность альтернативного выбора маршрута), максимальная

пропускная способность до 400 мБит / сек, максимальное число узлов в сети ¾ 2500 и более, максимальная длина ¾ 80 км.

Основные

достоинства: обеспечивает одновременную передачу речи, данных, изображения;

высокую помехозащищенность; легко разветвляется.

Основные

недостатки: высокая стоимость, требуется применение дополнительных модемов, что

ограничивает скорость передачи окошечных систем.

На основании

определенных выше топологий сети и требований к ЛВС выбираем методы доступа к каналу:

случайные.

Недостатки и

достоинства методов описаны в таблице 6.

Таблица 6

Сравнительная

характеристика случайных и детерминированных методов доступа к каналу.

|

Характеристика

|

Случайные методы доступа

|

Детерминированные методы

|

|

1. Структура ЛВС.

|

наиболее широко применяются (и

перспективны) в шинной, непригодны для кольцевой.

|

наиболее широко применяются в

кольцевой, шинной структурах.

|

|

2. Область применения.

|

непромышленная среда

|

промышленная среда

(производство).

|

|

3. Достоинства.

|

¾ простота реализации;

¾ низкое время задержки при малых

нагрузках на сеть;

¾обеспечение максимальной скорости

доступа к каналу;

¾ все абоненты равноправны и могут

вступать на передачу в любое время

|

¾ гарантирует предельно допустимое

время доставки пакета;

¾ длина передаваемого пакета больше,

чем у случайных методов доступа.

|

|

4. Недостатки.

|

¾ нестабильная работа при увеличении

нагрузки (числа станций);

¾ не гарантируется своевременная

доставка пакета;

¾ нельзя использовать в промышленной

сфере;

|

¾ требует организации сложной службы

управления маркером;

¾ методы более сложны, чем случайные

методы доступа;

|

Последовательность

шагов, которые предпринимают станции при использовании метода случайного

доступа в моноканал, показана на рис 2.

моноканал свободен?

Да Нет

Одновременно

начала передачу

еще одна станция

Да

Нет

Рис 2 Схема

метода случайного доступа в моноканал.

В

соответствии с методом станции все время "слушают" моноканал,

определяя ведется ли через него передача информации какой-нибудь станцией. Как

только возникает необходимость и моноканал оказывается свободным, станция

начинает передачу пакетов. При этом может оказаться, что две либо более станции

начали одновременно передачу пакетов. После столкновения пакетов все передающие

станции прекращают передачу. После этого случайным образом выбирают время

ожидания. Метод случайного доступа относительно прост. Более того, при

использовании этого метода станциям не нужно получать никакого сигнала или

разрешения на передачу. Это делает метод очень надежным. Однако, есть и

недостатки. Главный из них заключается в том, что он не гарантирует обеспечения

предельно допустимого времени доставки пакетов.

Схема 6.

Структурная схема КТС системы на базе ЛВС.

3.2

Разработка ЦВК

Для децентрализованной

системы.

Расчет ГЭВМ

производится по формуле:

,где ,где

Ка ¾ коэффициент увеличения

производительности ЭВМ;

Рi ¾ коэффициент трудоемкости обработки,

определяемый количеством машинных операций, приходящихся на один энак вводимой

информации для i-той группы задач

(ОП/зн);

Qi ¾  максимальный суточный объем входной информации в

показателях i-той группы задач (зн/cут); максимальный суточный объем входной информации в

показателях i-той группы задач (зн/cут);

Vэвм ¾ среднее быстродействие ЭВМ (оп/с);

Квн ¾ коэффициент снижения выбранной Эвм

из-за обращения к внешним носителям и устройствам;

Тn ¾ фонд полезного машинного времени за

расчетный период (с/сут).

Ка=1,2; åPi=26*103;åQi=3,5*106; Vэвм=107; Квн=0,8; Тn=72*103.

Для

обработки информации также расчитываем количество ЭВМ:

Ка=1,2; åPi=26*103;åQi=6*106; Vэвм=106; Квн=0,8; Тn=72*103.

Расчет АЦПУ:

Принимаем равным количеству ЭВМ = 5 шт (1 лазерный, 4 - типа EPSON LQ 100).

Копировальная

техника:

CANON PC-1.

Для ЛВС.

Расчет ГЭВМ

проводим по формуле, описанной выше.

Ка=1,2; åPi=26*103;åQi=3,5*106; Vэвм=106; Квн=0,8; Тn=72*103.

Расчитываем

количество ЭВМ для обработки информации:

Ка=1,2; åPi=26*103;åQi=6*106; Vэвм=106; Квн=0,8; Тn=72*103.

Расчет АЦПУ:

принимаем

равным количеству ЭВМ ¾ 4 шт.

Копировальная

техника:

CANON PC-1/

3.3 Выбор

и расчет периферийных технических средств

Для

децентрализованной системы.

Расчет

количества терминалов производится по методике предложенной в книге

Максименкова А.В.

Число

терминалов:  , где , где

ti, 1

=< i =< n - число терминал-часов, необходимое для выполнения работ i-го вида ха период Т наиболее

напряженных суток. При односменной работе Т=8ч, n - число видов работ, проводимых за терминалами. Полученную

величину (Мт) округляем в большую сторону до целого числа.

, ,

где

Пi ¾ число запросов i -го вида, обрабатываемых за период Тi;

Тi ¾ время занятости терминала обработкой

одного запроса (терминал-секунда);

Pi ¾ коэффициент загрузки (0,8 ¾ при выполнении задач ввода,

редактирования данных, работы с БД; 0,7 ¾ при выполнении задач отладки

программы).

ti = Nтп / 3, где

N ¾ число программистов, закрепленных за

данным АП; Тп ¾ длительность рабочей смены программиста (в часах).

Время:  ,

где ,

где

¾ время ввода с терминала среднего

сообщения; ¾ время ввода с терминала среднего

сообщения;

, где , где

¾ средняя длина сообщения; ¾ средняя длина сообщения;

¾ реальная скорость ввода данных с

терминала; ¾ реальная скорость ввода данных с

терминала;

¾ время оператора, необходимое для

подготовки ввода запроса в систему ( ¾ время оператора, необходимое для

подготовки ввода запроса в систему ( = 5-10 с); = 5-10 с);

¾время передачи сообщения от Терминала

к ЭВМ: ¾время передачи сообщения от Терминала

к ЭВМ:

, где , где

¾ эффективная скорость передачи по КС; ¾ эффективная скорость передачи по КС;

¾ время выполнения процедуры опрос; ¾ время выполнения процедуры опрос;

, где , где

¾ средний объем вычислений, требуемых

для обработки одного сообщения; ¾ средний объем вычислений, требуемых

для обработки одного сообщения;

¾ быстродействие ЦПУ ЭВМ; ¾ быстродействие ЦПУ ЭВМ;

¾среднее число обращений к

вводу-выводу при обработке. ¾среднее число обращений к

вводу-выводу при обработке.

¾среднее время передачи выходных

сообщений на Терминал: ¾среднее время передачи выходных

сообщений на Терминал:

, где , где

¾время выполнения процедуры выбора; ¾время выполнения процедуры выбора;

, где , где

¾реальная скорость вывода данных на

терминал; ¾реальная скорость вывода данных на

терминал;

¾ среднее время ожидания; ¾ среднее время ожидания;

, где , где

¾дополнительное значение загрузки

канала ( ¾дополнительное значение загрузки

канала ( =0,4); =0,4);

¾среднее время передачи по КС одного

сообщения; ¾среднее время передачи по КС одного

сообщения;

Расчет:    байт / секунду; байт / секунду;

5+185+110+95+35+30 = 470 (c) » 7 минут 5+185+110+95+35+30 = 470 (c) » 7 минут

= 4,1 часа = 4,1 часа

Мт = 5ч. / 11ч.

» 0,6 >= Т=1

Расчет количества

ЭВМ:

Ко = 1,2; å Qi = 6*106; åPi = 20*103;

Квн = 0,8; Vэвм = 106; Тп = 72 * 103.

= 2,5 Þ 3 ЭВМ типа IBM PC/ AT 286 = 2,5 Þ 3 ЭВМ типа IBM PC/ AT 286

Количество

АЦПУ принимается равным количеству ЭВМ.

Расчет

количества приемопередающих устройств:

, где , где

К ¾ коэффициент, учитывающий число

приемных и передающих устройств; U ¾ скорость передачи информации; R ¾ 0,2 - 0,7 ¾ коэффициент снижения скорости передачи, зависящий от

применяемого метода повышения достоверности информации; Кг ¾ коэффициент готовности устройств; t ¾ допустимое время передачи информации.

Q = 106 зн/ сутки; К=0,6; U = 2400 зн/ сутки;

R= 0,2; Кг = 0,9; t = 300 c.

Nп = 4,6 » 5 устройств.

Для ЛВС.

Количество

Терминалов и ЭВМ ¾ аналогично.

К каждому Т

подключен внешний модем для передачи информации.

3.4 Выбор

оптимального варианта (по критериям эффективности)

Для ЛВС и

децентрализованной системы. Расчет достоверности производится по методике.

Достоверность

операций найдем по формуле:

, где , где

qi ¾ вероятность наличия ошибки перед

операцией контроля;

bi ¾ вероятность пропуска ошибки при контроле;

N ¾ количество операций;

Для ЛВС:

Qb=3*10-5*0,01+10-5*10-4*10-6+0,2*10-6*0,01+0,1*10-4*10-5+10-6+10-4*10-5+10-5*10-5+

10-10*0,08+0,2*10-6*10-5+0,4*10-7+10-5*10-5+0,5*10-6*0,01=

3,1 *10-7

(достоверность

может быть увеличена за счет методов контроля до 10-8)

В

децентрализованной системе ¾ используется КС менее устойчивая среда к помехам Þ достоверность информации ниже.

Время ответа

системы на запрос:

ЛВС:

Т

= Туп + Тмд

, где , где

S ¾ среднее число машинных операций,

требуемых для обработки запроса;

V ¾ быстродействие ЭВМ;

J ¾интенсивность поступления запросов;

H ¾ среднее число операций активной фазы

процесса;

K ¾ число селекторных каналов;

T ¾ время обслуживания заявок по

вводу-выводу информации;

N1

¾ число активных ТС.

Т=

11,1 + 0,02 = 11,12 (с)

Децентрализованная

система:

Т = 0,31 +

12,7 = 13,01 (с)

Время ответа

ЛВС меньше.

По

надежности ЛВС значительно превосходит децентрализованную систему.

4. Программное

обеспечение системы

4.1 Структура

ПО и его основные функции

Программное

обеспечение ¾ совокупность программ, позволяющий организовать решение задач на ЭВМ. ПО

и архитектура ЭВМ образуют комплекс взаимосвязанных и разнообразных

функциональных средств ЭВМ, оперделяющих способность решения того или иного

класса задач.

По

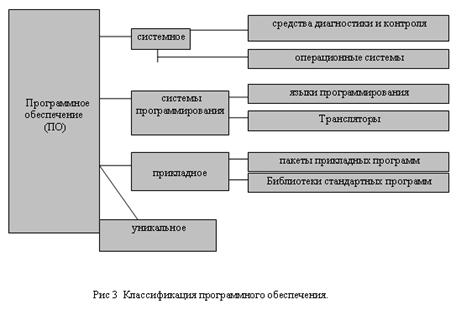

назначению ПО делится на 4 класса (рисунок 3). Системное программное

обеспечение организует процесс обработки информации в ЭВМ. Главную его часть

составляет операционная система (ОС). Средства контроля и диагностики обеспечивают

автоматический поиск ошибок и проверку функционирования отдельных узлов ЭВМ.

Система программирования позволяет разрабатывать программы на языках

программирования. В нее входят трансляторы ¾комплекс программ, обеспечивающий

автоматический перевод с алгоритмических и символических языков в машинные

коды.

Прикладное

ПО предназначено для программ пользователей. Пакеты прикладных программ ¾ комплекс программ, предназначенных

для решения определенного класса задач.

Библиотеку

стандартных программ составляют часто используемые программы вычисления

функций, решения уравнений, распространенных операций обработки данных

(сортировка, копирование набора данных-файла и т.д).

Уникальное

ПО ¾комплекс

программ, предназначенных для выполнения специализированных программ

пользователя (трансляторы). По функциональному значению трансляторы делятся на:

компиляторы (перевод программ на алгоритмическом языке в машинные коды без выполнения);

интерпретаторы (перевод каждой конструкции алгоритмического языка в машинные

коды с одновременным выполнением); ассемблер (перевод программы с языков

символического кодирования в машинные коды); языковый процессор (совмещает

функции компиляторов, интерпретаторов и ассемблера ¾ для специализированных языков).

4.2

Методы и средства разработки ПО

Технология

программирования включает в себя написание программ на языках программирования

и организацию их выполнения с использованием комплеква программно-технических

средств ЭВМ. При разработке программ используется технологии 2 видов: сверху

вниз ¾разработка в начале главной программы, а затем входящих в нее составных

компонентов (подпрограмм); снизу вверх ¾ разработка в начале подпрограмм

(начиная с элементарных), а затем главной программы, использующей разработанные

программные компоненты.

Высшее звено

технологии ¾выбор языка программирования и соответствующей программной среды (ОС). Он

проводится на этапе разработки алгоритма с учетом особенностей последнего и

возможностей имеющихся средств ЭВМ, а также с учетом простоты написания

программы, удобства отладки, эффективности и надежности программы.

Эффективность

программ определяется затрачиваемым машинным временем и требуемым объемом

памяти ЭВМ.

При

разработке программ необходимо помнить, что программа должна быть:

Þуниверсальной, то есть не зависимой от конкретного набора

данных;

Þгибкой, то есть легко настраиваться на изменение параметров

решаемой задачи;

Þмобильной, то есть легко переносимой на другие типы ЭВМ с

учетом их прикладного обеспечения;

Þнадежной, то есть имеющей средства защиты от неправильного

ввода данных, неопределенных параметров и случайных сбоев.

При составлении

и отладке программ целесообразно использовать в операторах языка

программирование переменных; в тексте программы ¾ комментарии.

Автоматизация

программирования предусматривает использование готовых программ, в частности

пакетов прикладных программ и библиотек стандартных программ; дальнейшее

развитие и становление создания программ для ЭВМ самой ЭВМ.

Модульное

программирование ¾независимое программирование каждого модуля. Включение модуля

в основную программу проводится после его полной отладки и тестирования.

Структурное

программирование ¾процесс программирования на алгоритмическом языке с

использованием определенных конструкций. При таком программировании: программа

составляется на базе линейной, разветвленной или циклической алгоритмической

структур и между этими структурами передача управления производится только

вперед (сверху вниз в блок-схеме); использование команд безусловной передачи

управления недопустимо.

4.3 ОС и

средства, расширяющие ее возможности

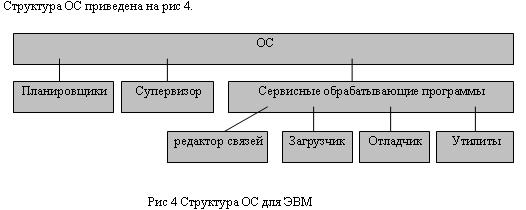

Планировщики

¾

программы, организующие распределение ресурсов ЭВМ и связь с пользователем.

Супервизор обеспечивает организацию процессов обработки программ на ЭВМ.

Сервисные обслуживающие программы позволяют рационально организовать процесс

обработки программ (программных модулей). Модуль ¾ функционально и конструктивно

законченная программа. Редактор связей ¾ программа, формирующая единый

программный модуль из нескольких модулей. Загрузчик ¾ программа, обеспечивающая размещение

программных модулей в основной памяти ЭВМ. Отладчик ¾ программа, позволяющая

автоматизировать процесс отладки пользовательских программ. Утилиты ¾ программы, позволяющие выполнять

различные сервисные функции: перезапись (копирование) программ и файлов, вывод

на печать, сортировку и упорядочение файлов и др.

Для данной

АЭИС выбирается ОС MS - DOS 5.0. Как правило, персональный

компьютер IBM работает под управлением

операционной системы MS - DOS фирмы Mircosoft, либо ее варианта PC - DOS.

Операционная

система состоит из следующих частей.

Базовая

система вводы-вывода (BIOS),

находящаяся в постоянной памяти (ПЗУ) компьютера. Эта часть ОС является

"встроенной" в ЭВМ. Ее назначение состоит в выполнении наиболее

простых и универсальных услуг ОС, связанных с осуществлением ввода-вывода.

Базовая система ввода-вывода содержит также тест функционирования компьютера,

проверяющий работу памяти и устройств ЭВМ при включении его электропитания.

Кроме того, базовая система ввода-вывода содержит программу вызова загрузчика

операционной системы.

Загрузчик ОС

¾очень

короткая программа, находящаяся в первом секторе каждой дискеты с ОС MS - DOS. Функция этой программы заключается в считывании в

память еще 2 модулей ОС, которые и завершают процесс загрузки DOS. На ЖМД загрузчик ОС состоит из 2

частей, то етсь жесткий диск может быть разбит на несколько разделов

(логических дисков).

Дисковые

файлы IO.SYS и MSDOS.SYS (они могут называться, например, IBMBIO.COM и IBMDOS.COM). Они загружаются в память загрузчиком

ОС и остаются в памяти постоянно. Файл IO.SYS представляет собой дополнение к

базовой системе ввода-вывода в ПЗУ. Файл MSDOS.SYS

реализует основные высокоуровневые услуги DOS.

Командный

процессор DOS обрабатывает команды, вводимые

пользователем. Он находится в дисковом файле COMMAND.COM на

диске, с которого загружается ОС. Некоторые команды процессор выполняет сам.

Для выполнения остальных (внешних) команд пользователя процессор ищет на дисках

программу с соответствующим именем, и, если находит ее, то загружает в память и

передает ей управление. По окончании процесса программа удаляется из памяти и

выводится приглашение DOS.

5. Экономическая

эффективность системы

Расчет

основных экономических показателей системы (для оптимального варианта ¾системы, основанной на ЛВС).

Производится

по методике, описанной в п 1.4. данного проекта.

Приводим

расчеты показателей:

Стоимость

основных технических средств (в $ США).

IBM

486 DX 2 - 2000 (2шт)

IBM

286 2200 (6 шт)

Модем

внешний 1000 (2 шт)

Кабель 150

Принтер 2020

(8 шт)

Копировальная

техника 300

МД 50

Система

резервного

питания 260

___________________________________

Итого 7900

Курс НБУ ¾ 190000 крб. за 1 доллар США. Всего

1,5 млрд крб.

Стоимость

вспомогательного оборулования (10% от стоимости основных ТС): 150 млн. крб.

Всего 1,65

млрд крб.

Имеем

стоимость ПО: 2 млрд крб

Расчет

показателя Сэ:

755 - 45 =

710*190000 = 1, 35 млрд крб

амортизация

основных фондов (12%) = 180 млн крб

электроэнергия

(0,5%) = 7,5 млн крб

ремонт (3%)

= 45 млн крб

прочие (1%)

= 15 млн крб

_________________________________

Итого Сэ =

382,5 млн крб

Кз = 1 500

000 000 (1 - 0,12*5) = 600 000 000 крб

К2 = 1 500

000 000 крб

Кивс = 1 500

000 000 + 600 000 000 + 300 000 000 = 2 400 000 000 крб

крб крб

крб крб

Экономический

эффект: 612 000 000 крб от одного АРМ

Z = 539 470 000 крб

Экономический

эффект от внедрения АЭИС:

5 394 700

000 крб

Срок

окупаемости:  года года

0,5 *12 = 8

месяцев

К = 0,12

Введение

АЭИС целесообразно.

Срок

окупаемости:

крб в месяц крб в месяц

затраты

составляют » 3

700 000 000 крб

450 000 000

* 8 месяцев » 3 700

000 000 крб Þ 8 месяцев ¾ срок окупаемости

Выводы

В данном

курсовом проекте рассмотрены 3 системы: децентрализованная с каналом связи,

децентрализованная с передачей курьером и ЛВС. В результате расчетов критериев

эффективности (время ответа системы на запрос, достоверности информации) можно

сделать вывод, что наиболее целесообразной является ЛВС (достоверность ¾ 10-8; время ответа на

запрос ¾ 11, 12 секунд).

Для

оптимального варианта составлен ТП и рассчитаны показатели экономической

эффективности:

¨

экономический

эффект от внедрения АЭИС ¾ 5 394 700 000 крб;

¨

срок

окупаемости ¾8 месяцев;

¨

коэффициент

эффективности ¾ 0,2.

Введение

АЭИС на базе ЛВС целесообразно.

Для децентрализованной

системы и ЛВС рассчитаны основные и периферийные ТС, приведены структурные

схемы КТС.

Затраты на

закупку ТС для внедрения системы на базе ЛВС составили около 2 млрд крб, на ПО ¾ 2 миллиарда крб.

Список литературы

1. Кривоногов Ю. А. "Справочник

"Мини - и микро - ЭВМ" М. "Высшая школа", 1990

2. Ларионов "Вычислительные

комплексы, системы и сети" М. "Финансы и статистика", 1987

3. Максименков "Основы

проектирования ИВС и сетей ЭВМ" М. "Высшая школа", 1991

4. Персональные АИС и дисплейные

комплексы" под ред. Четверикова В.Н. Выпуск 6. "Высшая школа",

1990

5. Пономарева К.В., Кузьмин Л.Г.

"ИО АСУ" М. "Высшая школа", 1981

6. Самсонов В.С. "АСУ" М.

"Высшая школа", 1991

7. Фигурнов В.Э. "IBM PC для пользователя" М. "Финансы и статистика",

1991

8. Шрайберг Я.Л., Гончаров М.В.

"Справочное руководство по основам информатики и вычислительной

техники" М. "Финансы и статистика", 1990

9. Якубайтис Э.А. "Информатика.

Электроника. Сети" М. "Финансы и статистика", 1989

Похожие работы на - Разработка маркетинговых мероприятий совершенствования системы стимулирования сбыта (на примере ООО ...

|